「台湾旅行の準備中だけど、中国語って通じるの?」 「台湾に留学したいけど、どの言語を勉強すればいい?」 「台湾ドラマのセリフ、中国語とちょっと違う気がする…」

台湾に興味を持ったとき、多くの人がまず直面するのが『言葉の壁』です。

結論から言うと、中国大陸の「中国語(普通話)」と台湾の公用語である「台湾華語」は、高い確率で通じ合えます。しかし、両者には文字・発音・単語に明確な違いが存在します。

この記事では、「中国語」と「台湾語」がどう違うのか、結局どれを学べばいいのか、分かりやすく解説します。

- 中国語(普通話)と台湾華語の文字・発音・語彙の差異

- 台湾語が台湾華語や普通話と異なる独立言語である事実

- 台湾で生活や旅行をする際に必要な言語選択の指針

- 台湾原住民諸語を含む言語多様性の背景

台湾ではどんな言語が使われている?3つの主要言語を整理

多くの人が混乱する原因は、「台湾で使われる言葉」が一つではない点にあります。まずは台湾の言語地図を頭に入れて、それぞれの言葉の立ち位置を整理しましょう。

① 台湾華語(國語):台湾の公用語で、教育やビジネスの共通語

台湾華語(たいわんかご)は、台湾の公用語です。現地の言葉では「國語(グォーユー)」と呼ばれます。

学校教育、テレビのニュース、政府の発表、ビジネスシーンなど、公的な場面では基本的にこの台湾華語が使われます。そのため、台湾で生活したり、仕事をしたり、旅行をしたりする上で最も重要となるのがこの言葉です。

そのルーツは、中国大陸で話されている「北京語」にあります。歴史的な経緯から、1945年以降に台湾の標準語として普及しました。ですから、中国大陸の中国語(普通話)とは兄弟のような関係にあり、多くの部分を共有しています。

② 中国語(普通話):中国大陸の公用語

一般的に私たちが日本で「中国語」として学ぶのは、この中国大陸の公用語である「普通話(プートンファ)」を指すことがほとんどです。

台湾華語と同じく北京語をベースにしていますが、1949年以降、中国大陸と台湾が異なる政治体制の下で歩んできたため、それぞれ独自の変化を遂げました。特に、後述する文字(簡体字)の導入が、両者を分ける大きな特徴となっています。

③ 台湾語(臺語):台湾南部などで日常的に使われる地域言語

ここが最も重要なポイントです。「台湾語(たいわんご)」、現地では「臺語(タイギー)」と呼ばれるこの言葉は、台湾華語や中国語(普通話)とは全く異なる言語です。

例えるなら、日本語と韓国語くらいの違いがあり、台湾華語の話者と台湾語の話者がそれぞれの言葉で話しても、会話は成立しません。

そのルーツは、中国大陸南部の福建省で話される「閩南語(びんなんご、みんなんご)」にあります。古くから台湾に移り住んだ人々が使っていた言葉が元になっており、特に台湾の南部や、家庭内の会話、年配の方々の間で日常的に使われています。

台北のような都市部の若い世代では、「聞き取れるけれど話せない」という人も少なくありません。しかし、台湾のローカルな文化や人々との深い交流を目指すのであれば、台湾語の存在は無視できません。

【ポイント整理】

- 台湾華語 = 台湾の公用語。中国語の一種。

- 中国語(普通話) = 中国大陸の公用語。

- 台湾語 = 台湾独自の地域言語。台湾華語とは通じない。

この記事では、多くの人が知りたい「台湾華語」と「中国語(普通話)」の違いを中心に解説していきます。

参照:拓殖大学研究論文「台湾の言語環境における華語の現状と今後の課題」

中国大陸の中国語と台湾の言語、どこまで通じる?

中国大陸の標準語である普通話と、台湾で使われる台湾華語は、基本的に同じ言語体系に属しているため、会話は通じます。両者の違いは発音や語彙、表記のスタイルに限られ、英語におけるイギリス英語とアメリカ英語のような関係に近いと言えます。

例えば「バス」を指す言葉は台湾華語では「公車」、中国大陸では「公交車」と表現されるなど、単語の選び方に差がある程度です。そのため、双方が標準的な発音を意識して話せば、意思疎通に大きな問題はありません。

一方で、台湾で日常的に使われる「台湾語(閩南語)」は、普通話や台湾華語とは全く異なる言語にあたり、文法や語彙、発音体系が大きく異なります。そのため、台湾華語しか話せない人と台湾語しか話せない人の間では、直接の会話は成立しません。

ただし、台湾社会では多くの人が台湾華語と台湾語の両方を理解するバイリンガルであり、場面や相手に応じて使い分ける習慣があります。このため、台湾の日常生活においては言語間の切り替えが自然に行われており、双方の言語が共存しています。

台湾華語と中国語(普通話)の違いとは?4つのポイントで比較

台湾華語と中国語(普通話)は、基本的な文法構造が同じで、会話の8〜9割は通じると言われています。しかし、知っておかないと戸惑うことになる違いが4つあります。

まずは一覧表で全体像を掴みましょう。

| 比較項目 | 台湾華語(繁体字) | 中国語(簡体字) |

| 使用文字 | 繁体字 (例:歡迎光臨)※ | 簡体字 (例:欢迎光临) |

| 発音記号 | 注音符号 (ボポモフォ,ㄅㄆㄇㄈ) | 拼音 (ピンイン,Pīnyīn) |

| 発音の特徴 | 巻き舌音が少ない、軽声が少ない、全体的に柔らかい | 巻き舌音(そり舌音)や「R化」が顕著で、ハキハキしている |

| 単語・語彙 | 自転車→腳踏車、タクシー→計程車 | 自転車→自行车、タクシー→出租车 |

※歡迎光臨=「ようこそ、いらっしゃいませ」の意。コンビニやお店に行くとよく聞く言葉です。

それでは、一つ一つの違いを詳しく見ていきましょう。

台湾華語と中国語(普通話)の違い①:文字(繁体字 vs 簡体字)

見た目で最も分かりやすく、そして学習者にとって最初の壁となるのが文字の違いです。

- 台湾・香港・マカオ → 繁体字(はんたいじ)

- 中国大陸・シンガポール・マレーシア → 簡体字(かんたいじ)

繁体字とは?

繁体字は、昔から使われている伝統的な字体を指します。画数が多く複雑ですが、一つ一つの文字が持つ意味や歴史的な背景が色濃く残っています。日本の漢字における「旧字体」に近いもので、日本人にとっては「龍」や「國」など、見慣れていて意味を推測しやすい文字も多いのが特徴です。台湾の街中の看板や書籍、新聞はすべてこの繁体字で書かれています。

簡体字とは?

一方、簡体字は、1950年代に中国大陸で「多くの国民が文字を読み書きできるように」という目的で制定された、繁体字を簡略化した字体です。画数が大幅に減らされ、学習しやすく、書きやすいようにデザインされています。

どれくらい違う?具体例で見てみよう

| 日本語 | 繁体字 (台湾) | 簡体字 (中国大陸) |

| 図書館 | 圖書館 | 图书馆 |

| 歓迎 | 歡迎 | 欢迎 |

| 飛行機 | 飛機 | 飞机 |

| 聞く | 聽 | 听 |

| 愛 | 愛 | 爱 |

| 龍 | 龍 | 龙 |

このように、全く形が異なる文字もあれば、「飛」や「機」のように同じ文字もあります。「愛」のように、中の「心」がなくなってしまうなど、簡略化によって字の成り立ちが変わってしまった例も見られます。

台湾で生活するなら、繁体字の読み書きは必須です。逆に、簡体字しか知らないと、現地の看板やメニューの解読に苦労するかもしれません。

台湾華語と中国語(普通話)の違い②:発音(柔らかい vs はっきり)

文字の次に大きな違いが発音です。同じ単語でも発音が微妙に異なることがあり、これが全体の印象を大きく左右します。

1. そり舌音(zh, ch, sh)

中国語(普通話)の大きな特徴の一つに、「そり舌音」があります。これは、舌先を上の歯茎の奥に当てて、舌を少し反らせながら発音する音です。

- zh(ㄓ):ヂー

- ch(ㄔ):チー

- sh(ㄕ):シー

この発音は、普通話では非常に力強く、ハッキリと発音されます。一方、台湾華語では、この「そり舌」の度合いが非常に弱いか、あるいは全くそらせずに「z, c, s」に近い平らな音で発音される傾向があります。

- 例:是 (shì):〜です

- 普通話:舌を強く巻いて「シー」

- 台湾華語:舌を巻かず「スー」に近い

この違いにより、台湾華語は全体的に柔らかく、優しく、穏やかな印象に聞こえます。日本語の音に近いとも言え、日本人学習者にとっては台湾華語の発音の方が少し楽に感じられるかもしれません。

2. R化(アール化)

北京を中心とした中国北方では、単語の語尾に「-r」の音を付ける「R化(アル化、児化とも)」という現象が頻繁に見られます。

- 例:一点 (yīdiǎn):少し

- 普通話:一点儿 (yīdiǎnr) → 「イディアル」のように聞こえる

- 台湾華語:R化は基本的にありません。「一点 (yīdiǎn)」または「一点点 (yīdiǎndiǎn)」と言います。

このR化がないことも、台湾華語がスッキリと聞こえる一因です。

3. 一部の単語の声調や読み方の違い

数は多くありませんが、一部の単語で声調(音の上げ下げ)や読み方そのものが異なる場合があります。

| 単語 | 意味 | 台湾華語での発音 | 普通話での発音 |

| 垃圾 | ゴミ | lèsè (ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ) | lājī (ㄌㄚ ㄐㄧ) |

| 企業 | 企業 | qìyè (ㄑㄧˋ ㄧㄝˋ) | qǐyè (ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ) |

| 星期 | 週 | xīngqí (ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ) | xīngqī (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ) |

特に「垃圾(ゴミ)」は全く読み方が違うため、知らなければ聞き取ることは難しいでしょう。

台湾華語と中国語(普通話)の違い③:語彙(台湾ならではの単語)

基本的な単語は共通していますが、日常生活で頻繁に使う言葉に違いが見られます。外来語の訳し方や、独自の言葉の発展によるものです。台湾で生活する上では、台湾ならではの単語を覚えておくと非常にスムーズです。

| 日本語 | 台湾華語 | 中国語(普通話) |

| 自転車 | 腳踏車 (jiǎotàchē) | 自行车 (zìxíngchē) |

| タクシー | 計程車 (jìchéngchē) | 出租车 (chūzūchē) |

| パイナップル | 鳳梨 (fènglí) | 菠萝 (bōluó) |

| ジャガイモ | 馬鈴薯 (mǎlíngshǔ) | 土豆 (tǔdòu) |

| ソフトウェア | 軟體 (ruǎntǐ) | 软件 (ruǎnjiàn) |

| ビデオ | 影片 (yǐngpiàn) | 视频 (shìpín) |

| ヨーグルト | 優格 (yōugé) | 酸奶 (suānnǎi) |

| テイクアウト | 外帶 (wàidài) | 打包 (dǎbāo) |

※どちらの単語も意味は通じるが、ニュアンスや使用頻度に違いがある

例えば、台湾で「自行车」と言っても意味は通じることが多いですが、ロードバイクのような本格的な自転車を指すニュアンスになります。街中でよく見かけるシェアサイクル(YouBike)などは「腳踏車」です。

台湾華語と中国語(普通話)の違い④:表現(語尾の助詞や言い回し)

台湾華語では、会話のニュアンスを柔らかくしたり、親しみを込めたりするために、文末に特定の助詞(語気助詞)を付けることがよくあります。

- 哦 (o):〜だよ、〜なの、といったニュアンス。

- 例:「是哦 (shì o)」→「そうなの〜」

- 啦 (la):〜だよ、〜でしょ、といった断定や促しのニュアンス。

- 例:「好啦 (hǎo la)」→「わかったよー」「いいでしょー」

- 耶 (yē):感嘆や発見のニュアンス。

- 例:「是帥哥耶 (shì shuàigē yē)」→「イケメンじゃん!」

これらの表現は、会話をより自然で感情豊かにします。台湾ドラマなどを見ていると、頻繁に耳にするはずです。

また、「どういたしまして」の表現も異なります。

- 普通話:不客气 (bú kèqi) が一般的。

- 台湾華語:不会 (bú huì) を使うことが圧倒的に多い。

台湾で「不客气」と言っても間違いではありませんが、「不会」を使うと、より現地に馴染んだ印象になります。

台湾華語と湾華語の比較表

「台湾華語(Táiwān Huáyǔ)」と「湾華語(Wān Huáyǔ)」は、見た目が似ているので混乱しやすいですが、実は同じものを指す場合と、違いがある場合があります。整理して説明しますね。

| 項目 | 台湾華語 | 湾華語 |

| 意味 | 台湾で使われる標準中国語(マンダリン) | 「台湾華語」の略称・俗称 |

| 用途 | 言語学的にも正式な呼び方 | 主に日本語の文脈での略称 |

| 使用地域 | 台湾全土(教育・メディア・ビジネス) | 台湾そのものを指すが、表記上の略語 |

| 正式性 | 正式・学術的にも使われる | 正式ではなく俗称扱い |

| 表記 | 「台」=台湾の正式な文字を使用 | 「湾」=台湾の一部を取った略字表記 |

| 実質的な違い | 特にない(同じものを指す) | 意味上の違いはなし |

目的別:台湾華語と中国語、どちらを学ぶべき?

ここまで違いを解説してきましたが、結局のところ、あなたはどちらを学ぶべきなのでしょうか?これはあなたの目的によって答えが変わります。

台湾語は誰におすすめ?学ぶべき人の特徴

目的が台湾に限定されているなら、迷わず台湾華語(繁体字)を学ぶべきです。

理由はシンプルで、現地で目にするもの、耳にするものが台湾華語だからです。

- 街の看板、レストランのメニュー、交通機関の案内は全て繁体字です。繁体字が読めると、行動の自由度が格段に上がります。

- 現地の人が話す独特の単語や柔らかい発音に慣れておくことで、リスニング力が向上し、コミュニケーションがよりスムーズになります。

最近では、台湾華語に特化した教材やオンラインレッスンも増えています。最初から台湾華語で学ぶことで、遠回りすることなく、実践的な語学力を身につけることができます。

中国大陸も視野に入れたビジネスや学習なら:「中国語(普通話)」から始めるのが効率的

将来的に中国大陸でのビジネスや、より広い中華圏でのコミュニケーションを視野に入れている場合は、中国語(普通話)と簡体字から始めるのが効率的です。

- 圧倒的な話者人口と汎用性:普通話は世界の中国語話者の大多数が使用する言語です。ビジネスの公用語としても標準とされています。

- 教材の豊富さ:日本で手に入る中国語の教材は、そのほとんどが普通話・簡体字をベースにしています。学習を始めるハードルが低いのがメリットです。

- 応用が効く:簡体字は画数が少ないため、学習の負担が少ないです。普通話をマスターした後で、繁体字のルールを学ぶのは比較的容易です。繁体字は簡体字の元になった形なので、対応関係を覚えれば読めるようになります。

まずは汎用性の高い普通話で基礎を固め、その後で台湾向けの繁体字や単語を追加で学習するというアプローチが、最も効率的と言えるでしょう。

台湾ドラマや音楽など文化を深く楽しみたいなら:「台湾華語」一択

あなたの目的が、台湾の映画、ドラマ、C-POP、インディーズ音楽といった文化コンテンツを深く味わうことなら、台湾華語を学ぶのが最高の選択です。

- 字幕をダイレクトに理解:繁体字の字幕をそのまま読むことで、翻訳では失われがちな微妙なニュアンスや言葉遊びまで理解できます。

- 独特の表現を楽しむ:台湾華語特有の言い回しやスラングが分かると、作品の世界観にどっぷりと浸ることができます。

- ファン同士の交流:現地のSNSやファンコミュニティで使われる言葉が理解でき、より深い交流が可能になります。

好きな俳優やアーティストが話す言葉を直接学ぶことは、何よりのモチベーションになるはずです。

「台湾語」はどんな人が学ぶべき?

では、全く別の言語である「台湾語」は、どのような人が学ぶべきなのでしょうか。

- 台湾の地方都市(特に南部)に長期滞在する人

- 年配の方々と深くコミュニケーションを取りたい人

- 台湾の伝統文化や歴史を研究したい人

- 台湾のローカルな音楽(台語ポップス)が好きな人

台湾語は、台湾人のアイデンティティと深く結びついた言葉です。もしあなたが台湾語を少しでも話せれば、現地の人々は驚き、非常に喜んでくれるでしょう。よりディープな台湾を体験したい上級者向けの選択肢と言えます。

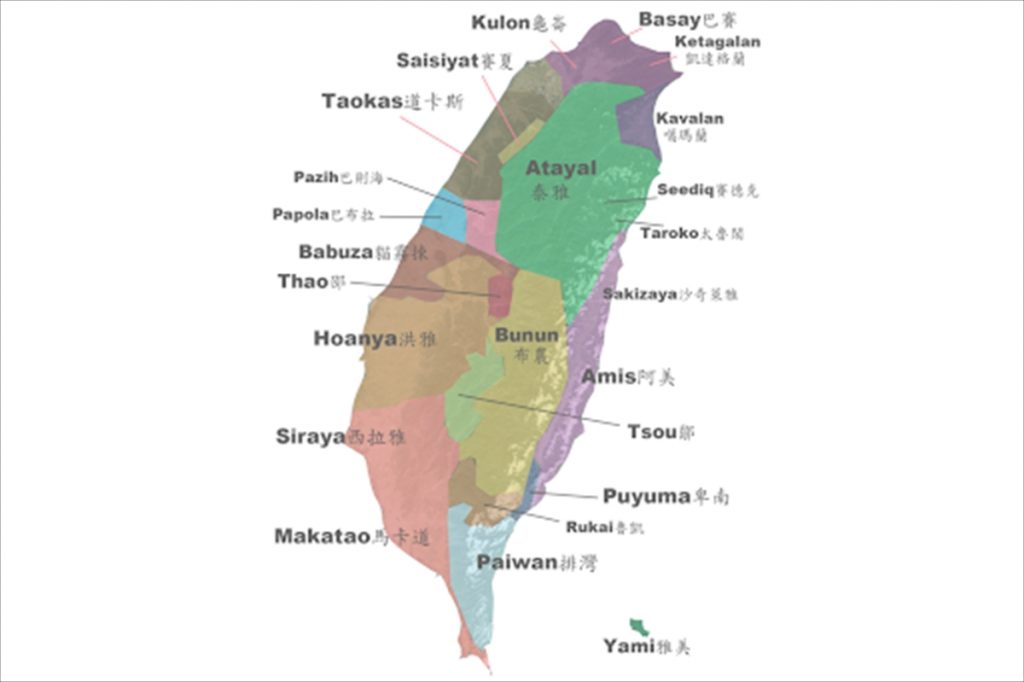

台湾原住民諸語とは?多様性を象徴するもう一つの言語文化

参照:Wikipedia

ここまで台湾で主に話されている3つの言葉(台湾華語、中国語、台湾語)を解説してきましたが、台湾の言語の奥深さを語る上で欠かせない、もう一つの言語グループが存在します。それが「台湾原住民諸語」です。

台湾には約58万8,660人の先住民族が暮らしており、総人口の2.5%を占めています。公式には16の原住民と彼らの言語があり、政府は言語の保存と継承を課題として取り組みを進めています。

※原住民族委員会(公式サイト)>原住民族分布區域

※原住民族語言發展法

中国語とは全く異なるルーツを持つ言葉

台湾原住民諸語とは、タイヤル族やアミ族、パイワン族など、台湾の先住民族(原住民)によって古くから話されてきた言葉の総称です。

これらの言語の最も重要な特徴は、これまで紹介してきた中国語や台湾語(閩南語)が属する「シナ・チベット語族」とは全く異なる言語系統である「オーストロネシア語族(南島語族)」に属している点です。

このオーストロネシア語族は、南はニュージーランド、東はイースター島、西はマダガスカルまで、太平洋とインド洋に広がる非常に広大な言語ファミリーです。そして、近年の研究では、この壮大な言語グループの起源(祖語)が台湾にあったという説が極めて有力視されています。つまり、台湾は数千年にわたる言語の旅の出発点だったのです。

多様性と消滅の危機

台湾政府が公式に認定しているだけでも16の民族が存在し、それぞれが独自の言語や方言を持っていました。かつてはこの島で多様な原住民諸語が話されていましたが、歴史の変遷の中で話者人口は激減し、現在その多くがユネスコによって「消滅の危機にある言語」として指定されています。

しかし近年、台湾では自らのルーツを見つめ直す動きが活発化しており、政府や民間団体による言語の復興・保存活動が積極的に行われています。学校教育で原住民諸語の授業が取り入れられたり、原住民によるテレビチャンネルが開設されたりするなど、その文化と尊厳を取り戻すための努力が続けられています。

旅行者がこれらの言語を直接耳にする機会は少ないかもしれませんが、太魯閣(タロコ)のような観光地の地名や、音楽、芸術作品の中に、その文化の息吹を感じることができます。

このように多様な言語が存在することを知ることは、台湾が単一の文化ではなく、幾重にも重なった豊かな歴史と人々によって形作られてきた土地であることを理解する上で、非常に重要な視点と言えるでしょう。

台湾の言語に関するよくある質問(Q&A)

最後に、多くの人が抱く細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。

- 台湾で中国語(普通話)の簡体字は通じますか?

-

筆談の場合、読める人は多いですが、書けない人がほとんどです。特に若い世代は、エンターテイメントなどを通じて簡体字に触れる機会があるため、ある程度は読解できます。

しかし、台湾の公的な文字はあくまで繁体字なので、ビジネス文書や公的な手続きで簡体字を使うのは避けましょう。旅行中の簡単な筆談であれば、多少通じる可能性はあります。

- どちらでも話せるようになりたい場合、どちらから学ぶべきですか?

-

体系的な教材が多い「中国語(普通話)」から基礎を固めるのが一般的です。 普通話の文法や発音の基礎をしっかり学んだ後で、繁体字と簡体字の対応関係を覚え、台湾特有の単語や表現を追加していく学習方法がスムーズです。

ただし、最初から台湾で生活することが決まっている場合は、台湾華語の教材で始めた方が実践的です。

- 台湾で使われる繁体字をスマホやPCで入力するには、どう設定すればいいですか?

-

スマホやPCで繁体字を入力するには、主に「ピンイン入力」と台湾独自の「注音(ちゅういん)入力」の2種類があります。中国語(普通話)学習者には、使い慣れたローマ字で入力できるピンインが便利です。

設定方法は簡単で、多くの場合「設定」→「一般」→「キーボード」から新しいキーボードを追加し、「中国語(繁体)」を選択します。その際、入力方式として「ピンイン」を選べば、簡体字と同じ感覚で繁体字の候補が表示されるようになります。現地での学習を本格的に目指すなら、いずれは台湾の学校で教わる「注音」に慣れるのも良いでしょう。

- 台湾で、中国大陸で使う言葉(単語)や簡体字を使うと失礼にあたりますか?

-

学習者が誤って使ってしまっても「失礼だ」と怒られることはまずありません。多くの台湾人は、外国人が中国語を話そうとしている努力を理解し、寛容に接してくれます。

しかし、台湾独自の文化や言語習慣を尊重する観点から、現地に合わせた言葉遣いを心がけるのが望ましいです。特にビジネス文書や公的な場で簡体字を使うのは、プロ意識を欠くと見なされるため避けるべきです。相手への配慮として、意識的に台湾の単語(例:「出租車」でなく「計程車」)を使う姿勢が、円滑な関係構築に繋がります。

- 台湾華語には日本語由来の言葉が多いと聞きましたが、本当ですか?具体的にどんな言葉がありますか?

-

興味深い点ですが、日本語由来の言葉が豊富なのは主に「台湾語(閩南語)」です。公用語である「台湾華語」は北京語がベースのため、日本語からの直接的な借用語は限定的です。

しかし、台湾語を話す人々が日常で使う日本語が、結果的に台湾華語の会話にも混ざることがあります。例えば、「おばさん(歐巴桑/ōubāsāng)」、「おじさん(歐吉桑/ōujísāng)」、「弁当(便當/biàndang)」、「瓦斯(ワス/wǎsī)」などは、台湾華語の会話でも通じやすい日本語由来の言葉として有名です。これらは日本統治時代の名残であり、台湾の歴史を物語っています。

- 文法に大きな違いはありますか?語順などが変わることはありますか?

-

いいえ、文法の根幹に関わる大きな違いはほとんどありません。主語・動詞・目的語といった基本的な語順(SVO)は完全に共通しています。そのため、中国語(普通話)の文法知識があれば、台湾華語の文章を読んだり聞いたりする上で、構造が理解できないということはまずありません。

細かな違いは、一部の助詞や副詞の使い方、特定の言い回しに見られる程度です。これは標準語と方言、あるいは国による表現の揺れの範囲内であり、言語の根本的なルールが変わるわけではないため、学習者は安心してこれまでの知識を応用できます。

「台湾華語と中国語(普通話)の違い②:発音(柔らかい vs はっきり)」でも説明がある通り、そり舌音やR化といった特徴があります。そもそも中国語の音節数は日本語よりも多く、カタカナで表すこと自体が難しいです。

発音は「カタカナで完全に文字化(表現)することはできないため、台湾華語であれば(繁体字)注音符号 (ボポモフォ)、中国語(簡体字)であれば注音符号 (ボポモフォ)の発音を耳で覚え、その通り発生してみることをお勧めします。

中国語と台湾語の違いまとめ

- 台湾では台湾華語・中国語(普通話)・台湾語の3言語が主要である

- 台湾華語は繁体字を使用し、普通話は簡体字を使用する

- 台湾華語は注音符号、普通話は拼音を発音記号として用いる

- 発音は台湾華語が柔らかく、普通話は巻き舌やR化が強い

- 単語は「自転車=腳踏車/自行车」など日常語彙に違いがある

- 台湾華語は語尾助詞(哦、啦、耶)を多用し会話が柔らかい印象となる

- 台湾語は閩南語系であり、台湾華語や普通話とは相互理解できない

- 台湾語は南部や年配層に根強く使われ、文化的アイデンティティと結びつく

コメント