「インド 公用語」と聞いて、どんなイメージを持たれますか?ヒンディー語だけが使われている国―そう思っていた方は、きっとこの記事を読むことで驚かれるはずです。

インドは、まるでヨーロッパ諸国を一つに集約したかのように、多様で豊かな言語環境を持つ国です。連邦政府の公用語、準公用語、そして地域ごとにまったく違う州公用語。その数はなんと22もの指定言語にものぼります。

「どうしてこんなに複雑なの?」「なぜ、英語が今も重宝されているの?」そんな素朴な疑問にお答えしながら、インド 公用語の意外な歴史と、多文化国家ならではの背景をひもといていきます。

この記事を読み終えたとき、あなたのインド観はきっと大きく変わることでしょう。

- インド公用語の種類と制度:連邦・準公用語、州ごとの公式言語の仕組み

- インド憲法が認める22の指定言語とその概要

- インド各地域で使われる主要言語とその言語系統の多様性

- 公用語制度が生まれた歴史的背景と社会的意義

インドの公用語は一つじゃない!驚くべき多様性の正体とは

インドの言語事情が複雑に見えるのは、公的な言語が複数のレベルで定められているからです。混乱しないように、まずは「インドの公用語」を3つの階層に整理して理解しましょう。この3つのポイントを押さえるだけで、全体像がぐっと掴みやすくなります。

① 連邦政府の公用語:「ヒンディー語」

まず、インドという国全体を代表する公式な言語、それが「連邦公用語」としてのヒンディー語です。

インド憲法では、デーヴァナーガリー文字で表記されるヒンディー語が、連邦政府の公用語であると定められています。これは、国会での議論や政府が発行する公式文書などで使われる、インドの第一の公的な言語と位置づけられています。

② 準公用語:「英語」

次に、ヒンディー語を支える重要なパートナーとして「準公用語」の地位にあるのが英語です。もともとは、憲法制定から15年後には英語の使用を停止し、ヒンディー語に一本化する予定でした。

しかし、後述する様々な理由から、英語は現在もヒンディー語と並び、公的な場面で広く使用されています。特に、異なる言語を持つ州同士のコミュニケーションや、エリート層、ビジネスの世界では欠かせない言語となっています。

③ 州の公用語:地域ごとの言語事情

最後に、インドの多様性を最も象徴しているのが「州の公用語」です。インドは28の州と8つの連邦直轄領から成る連邦国家ですが、それぞれの州が行政や教育のために、地域住民が話す言語を独自の「州公用語」として定める権利を持っています。

そのため、例えば、タミル・ナードゥ州ではタミル語が、西ベンガル州ではベンガル語が公用語となっており、地域ごとに主要な公式言語が大きく異なっています。これが、インドでは場所によって言葉が通じないことがある大きな理由です。

インド憲法が認める「22の指定言語」とは?

インドには、政府が公式に認めている言語が数多く存在します。ここでは、インドの言語の豊かさを具体的に示す「22の指定言語」と、地域ごとの公用語の広がりを見ていきましょう。

インド憲法第8付則が認める「22の指定言語」

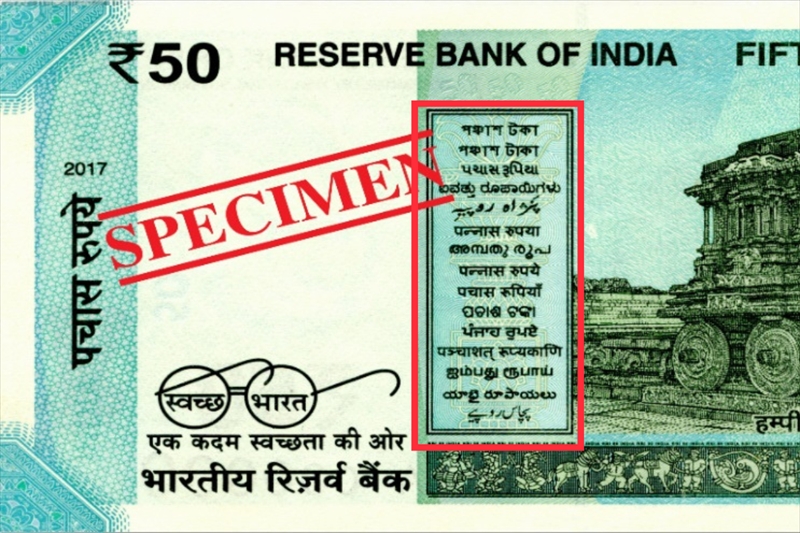

キャプション:「インドルピー紙幣には、金額が15言語で表記されている」(画像参照:Wikipedia)

「公用語」とは少し異なりますが、インド憲法には「第8付則」というリストがあり、そこには22の「指定言語」が掲載されています。

参照:インド憲法 第8付則

これらは、インド政府が特に重要であると認め、その言語の文化的発展を保護・奨励する対象となっている言語です。このリストには、連邦公用語であるヒンディー語も含まれています。

日本人の私たちにはこうした多言語文化というのはなじみがないですが、例えば、インドのお札(インドルピー紙幣)には、合計17の言語で金額が表記されています。紙幣の中央にはヒンディー語と英語が、そして裏面のパネルには、この指定言語の中から選ばれた15の言語が英語表記のアルファベット順に並んでいるのです。

多様な言語を話す国民全員が、紙幣の価値を性格に認識できるようにする、細やかな配慮の表れです。

22の指定言語一覧

以下に、22の指定言語と、主に話されているエリア、そして特徴についてまとめてみました。

| 言語名 | 主に話されている場所 | 系統・特徴 |

| アッサム語 | アッサム州 | インド・アーリア語派。独自のベンガル・アッサム文字を使用。東インドを代表する言語の一つ。 |

| ベンガル語 | 西ベンガル州、トリプラ州 | インドで2番目に話者が多い言語。豊かな文学の伝統を持ち、詩聖タゴールの言語としても有名。バングラデシュの公用語でもある。 |

| ボド語 | アッサム州(ボドランド地域) | チベット・ビルマ語派に属する言語。2003年に比較的新しく指定言語に追加された。デーヴァナーガリー文字で表記される。 |

| ドーグリー語 | ジャンムー・カシミール州、ヒマーチャル・プラデーシュ州 | インド・アーリア語派。ヒマラヤ山脈の麓で話されている。ボド語などと共に2003年に追加された。 |

| グジャラート語 | グジャラート州 | インド・アーリア語派。マハトマ・ガンディーの母語。文字はヒンディー語で使われるデーヴァナーガリー文字に似ているが、文字上部の横線がないのが特徴。 |

| ヒンディー語 | 北インド一帯(デリー、ウッタル・プラデーシュ州など) | インドの連邦公用語で、国内最大の約5億人の話者を持つ。デーヴァナーガリー文字を使用し、ボリウッド映画の主要言語。 |

| カンナダ語 | カルナータカ州 | ドラヴィダ語族。2000年以上の歴史を持つ古典言語の一つ。IT都市ベンガルール(バンガロール)がある州の言語で、丸みを帯びた独自の文字を持つ。 |

| カシミール語 | ジャンムー・カシミール州 | インド・アーリア語派のダルド語群に属する。ペルシア・アラビア系の文字で書かれることが多いが、デーヴァナーガリー文字も使われる。 |

| コンカニ語 | ゴア州、カルナータカ州やマハーラーシュトラ州の一部 | インド・アーリア語派。デーヴァナーガリー文字とラテン文字(ローマ字)の両方が公的に使われる珍しい言語。 |

| マイティリー語 | ビハール州北部 | インド・アーリア語派。かつてはヒンディー語の方言と見なされていたが、豊かな文学史を持ち、2003年に独立した言語として指定された。 |

| マラヤーラム語 | ケーララ州、ラクシャドウィープ連邦直轄地域 | ドラヴィダ語族。タミル語から分化したとされる。曲線が非常に美しいといわれる独自のマラヤーラム文字を持つ。 |

| マニプリ語(メイテイ語) | マニプル州 | チベット・ビルマ語派。独自の文字を持つが、現在はベンガル文字で表記されることが多い。ミャンマーとの国境地帯で話される。 |

| マラーティー語 | マハーラーシュトラ州 | インドで3番目に話者が多い言語。インド経済の中心地ムンバイがある州の公用語。デーヴァナーガリー文字を使用する。 |

| ネパール語 | シッキム州、西ベンガル州ダージリン地方 | インド・アーリア語派。ネパールの公用語だが、インド国内にも多くの話者がいるため指定言語となっている。 |

| オディア語(旧オリヤー語) | オディシャ州(旧オリッサ州) | インド・アーリア語派。丸みを帯びた特徴的なオリヤー文字を使用。インド政府によって「古典言語」の地位が与えられている。 |

| パンジャーブ語 | パンジャーブ州 | インド・アーリア語派。シク教の聖典で使われるグルムキー文字で表記される。活気ある音楽や舞踊(バングラ)文化で知られる。 |

| サンスクリット語 | 特定の地域はない(古典語) | インド・アーリア語派。ヒンドゥー教や仏教の多くの経典で使われる古代語。現代インド諸語の語源となっており、その文化的重要性から指定されている。南インドのカルナータカ州にあるマットゥール村など、ごく一部の村では今でも日常会話としてサンスクリット語が話されている。 |

| サンタル語 | ジャールカンド州、ビハール州、オリッサ州など | オーストロアジア語族に属し、インドの主要言語とは系統が異なる。独自の「オル・チキ文字」を持つ。 |

| シンド語 | グジャラート州、ラージャスターン州など | インド・アーリア語派。パキスタンのシンド州が中心地だが、分離独立の際に多くの話者がインドに移住したため指定されている。 |

| タミル語 | タミル・ナードゥ州 | ドラヴィダ語族。非常に古い歴史と文学を持つ古典言語。スリランカやシンガポールでも公用語の一つ。独自のタミル文字を持つ。 |

| テルグ語 | アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州 | ドラヴィダ語族の中で最も話者数が多い。「東洋のイタリア語(Italian of the East)」と呼ばれるほど母音で終わる音の響きが美しいとされる。映画『RRR』の言語としても有名。 |

| ウルドゥー語 | デリー、ジャンムー・カシミール州、テランガーナ州など | 言語学的にはヒンディー語とほぼ同じだが、ペルシア語やアラビア語からの借用が多く、ペルシア・アラビア文字系のウルドゥー文字で表記する。パキスタンの公用語でもある。 |

地域別に見る公用語分布マップ

22もの言語が指定されていることからも分かるように、インドの言語分布は地域によって大きく異なります。上記の地図をエリアごとに解説してみます。

北インドの特徴

首都デリーを含む北部の多くの州(ウッタル・プラデーシュ州、マディヤ・プラデーシュ州、ビハール州など)では、ヒンディー語が公用語として広く使われています。ここはヒンディー語の中心地と言えるでしょう。

南インドの言語事情

一方、南部に目を向けると状況は一変します。タミル・ナードゥ州のタミル語、アーンドラ・プラデーシュ州のテルグ語、カルナータカ州のカンナダ語、ケーララ州のマラヤーラム語など、ヒンディー語とは言語の系統自体が異なる「ドラヴィダ語族」の言語が公用語となっています。

東インドと北東部

東部の西ベンガル州ではベンガル語が公用語です。また、アッサム州ではアッサム語が使われています。さらに、ミゾラム州やナガランド州など、北東部のいくつかの州では、多様な部族言語が話されている背景から、共通語として英語を州の公用語に採用している場所もあります。

西インドの公用語

西部に位置するマハーラーシュトラ州ではマラーティー語が、グジャラート州ではグジャラート語がそれぞれ公用語です。

このように、インドを旅するということは、まるでヨーロッパの国々を巡るかのように、次々と異なる言語圏を訪れる体験に近いと言えるかもしれません。

なぜこんなにも多様?歴史と国家理念から探る

「どうしてインドは、こんなにもたくさんの言語が話される国になったのだろう?」これは多くの人が抱く素朴な疑問です。その答えは、インドの壮大な歴史と、国家としての一体性を保つための独特の考え方に隠されています。

言語系統の違い(インド・アーリア語派 VS ドラヴィダ語族)

インドの言語の多様性は、数千年にわたる人々の移動と交流の歴史そのものです。大きく分けると、インドの言語は2つの大きな系統に分類できます。

インド・アーリア語派

一つは、紀元前1500年頃に中央アジアからやってきたとされるアーリア人がもたらした言語を起源とする「インド・アーリア語派」です。

古代語であるサンスクリット語もこの系統に属し、現在のヒンディー語、ベンガル語、マラーティー語、パンジャーブ語などは、このインド・アーリア語派から発展しました。主に北インドから中部にかけて、この系統の言語が話されています。

ドラヴィダ語族

もう一つは、アーリア人がやってくる以前からインド亜大陸に住んでいたドラヴィダ人の言語を起源とする「ドラヴィダ語族」です。タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語などがこれにあたり、主に南インドで話されています。

これら2つの言語グループは、文法構造も単語も根本的に異なるため、単なる方言の違いではなく、日本語と英語ほどの違いがあると言えます。

この大きな2つの言語系統に加え、東部や北東部にはオーストロアジア語族やシナ・チベット語族の言語も存在します。

広大な国土の中で、これらの異なるルーツを持つ人々が、それぞれの文化と言語を守りながら生活してきた結果が、現在の多言語国家インドの姿なのです。

参照:Ethnologue: Languages of the World

「多様性の中の統一」という国家理念

これだけ言語が異なると、国としてまとまるのは大変ではないかと思うかもしれません。実際に、インド独立時には「どの言語を国の言葉とするか」で大きな議論が巻き起こりました。

その中でインドが選んだ道は、特定の言語を無理に押し付けるのではなく、それぞれの言語や文化の多様性を認めた上で、一つの国家としてまとまるという「多様性の中の統一(Unity in Diversity)」という考え方でした。

憲法で多くの言語を公的に認め、各州に独自の公用語を制定する権利を与えることは、まさにこの理念の表れです。

それぞれの地域が自分たちのアイデンティティである言語を大切にできるからこそ、人々は安心して「インド国民」であるという共通の意識を持つことができるのです。

言語の多様性は、インドにとっては分裂の危機ではなく、むしろ国家の統一を支える強さの源泉となっていると言えるでしょう。

インド社会を動かす2つの言語 – ヒンディー語と英語の役割

インドの複雑な言語地図の中でも、特に重要な位置を占めるのがヒンディー語と英語です。この2つの言語が、インド社会でどのような役割を果たしているのか、その実態を詳しく見ていきましょう。

連邦公用語「ヒンディー語」の実力

ヒンディー語は、約5億人以上が話す、インドで最も話者人口の多い言語です。特に北インドでは、日常会話からビジネス、メディアに至るまで、生活のあらゆる場面で使われています。

世界的に大人気のインド映画、いわゆる「ボリウッド」映画(ムンバイ(旧ボンベイ)の映画産業から来た言葉に、アメリカの「ハリウッド」を掛け合わせた造語)も、その多くはヒンディー語で制作されています。

インド独立の父、マハトマ・ガンディーらは、国民統合の象徴として、最も話者の多いヒンディー語を唯一の「国語」にすることを目指しました。

しかし、この動きは、ヒンディー語を母語としない、特に南インドの人々から「言語の押し付けだ」として猛烈な反発を受けました。

もしヒンディー語が唯一の公用語になれば、ヒンディー語を母語としない人々は、政府の仕事に就く際や教育の機会において著しく不利になってしまうからです。この対立は非常に激しく、暴動や抗議の自殺者まで出る事態に発展しました。

こうした歴史的経緯から、ヒンディー語は唯一の国語ではなく、あくまで「連邦公用語」の一つという位置づけに落ち着き、英語がそのパートナーとして存続することになったのです。

準公用語「英語」の知られざる重要性

英語がインドで広く使われているのは、単にイギリスの植民地だったからという理由だけではありません。現代インドにおいて、英語は社会の潤滑油として不可欠な役割を担っています。

第一に、英語は国内の「橋渡し言語」として機能しています。例えば、タミル語を話す南インドのビジネスマンと、ベンガル語を話す東インドのビジネスマンが商談をする際、お互いの母語ではコミュニケーションが取れません。

このような時に、共通語として使われるのが英語なのです。州をまたいだ政府間のやり取りも、多くは英語で行われます。

第二に、英語は「エリート層の言語」であり、グローバル化のツールでもあります。インドの高等教育機関(大学や大学院)では、授業の多くが英語で行われます。

また、インドが世界に誇るIT産業では、英語でのコミュニケーション能力は必須スキルです。グローバル企業で働き、国際的なビジネスの舞台で活躍するためには、流暢な英語力が不可欠とされています。

このように、英語はインド国内の多様な人々をつなぎ、同時に世界とインドをつなぐための重要な窓口となっているのです。

【実践編】旅行やビジネスで役立つ!インドの言語習慣とコミュニケーション術

インドの言語事情を理解したところで、最後に、実際にインドを訪れる際に役立つ実践的な知識をご紹介します。現地のコミュニケーション文化を知っておくことで、あなたのインド体験はより豊かでスムーズなものになるでしょう。

インド人はマルチリンガルが当たり前?

「インド人は何ヶ国語も話せてすごい」と感じるかもしれませんが、彼らにとっては、それはごく自然なことです。多くの教育を受けたインド人は、少なくとも3つの言語を日常的に使い分けています。

- 家庭で話す「母語」(例:タミル語、パンジャーブ語など)

- 学校で学び、国内の他の地域の人と話すための「ヒンディー語」

- 教育や仕事、公式な場で使う「英語」

このように、インドの人々は話す相手や場所、状況に応じて、ごく自然に言語のスイッチを切り替えています。

これは、多様な言語環境で生きるために身につけた、生活の知恵であり、社会的なスキルなのです。ですから、インドで複数の言語が飛び交っていても、それはごく普通の光景なのです。

現地で喜ばれるコミュニケーションのコツ

インドを旅行したり、ビジネスで訪れたりする際、都市部やホテル、観光地では英語が通じることが多いでしょう。しかし、少しでも現地の言葉を使おうとすることで、相手との心の距離はぐっと縮まります。

例えば、首都デリーやアグラなど北部のヒンディー語圏では、挨拶は「ナマステ」。これは日本でもよく知られていますね。

しかし、南部のチェンナイを訪れたなら、現地のタミル語で「ヴァナッカーム」と挨拶してみてください。きっと相手は驚き、とても喜んでくれるはずです。西部のムンバイならマラーティー語、東部のコルカタならベンガル語での挨拶が喜ばれるでしょう。

完璧な発音である必要はありません。「あなたの地域の文化を尊重しています」という気持ちを伝えることが何よりも大切です。その小さな努力が、忘れられない出会いや、スムーズなビジネス関係につながることも少なくありません。

英語に頼るだけでなく、ぜひ訪れる地域の言葉を一つでも覚えて、積極的にコミュニケーションを楽しんでみてください。

インドの公用語まとめ

この記事では、インドの複雑で豊かな公用語の世界について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- インドに単一の「国語」はなく、連邦レベルの公式言語として「ヒンディー語」と「英語」が定められている。

- 各州は独自の「州公用語」を持ち、行政や教育はその言語で行われる。

- インド憲法は22の「指定言語」を認めており、言語の多様性を国家として保護・奨励している。

- この多言語状況は、インドの多様な民族が共存してきた長い歴史と、「多様性の中の統一」という国家理念の表れである。

- 英語は、異なる言語圏をつなぐ橋渡し役として、またグローバル社会で活躍するための重要なツールとして不可欠な存在となっている。

インドの公用語を知ることは、単なる知識を得るだけでなく、その国の歴史、文化、そして人々の考え方を理解することにつながります。この奥深い言語の世界は、知れば知るほどインドという国の魅力にはまっていく、面白い入り口なのです。

コメント