「イスラム教徒との接し方について不安を感じることはありませんか?」

そう感じるのは、最近のイスラム教徒に関連するテロや戦争のニュースが原因かもしれませんね。しかし、日本を訪れるイスラム教徒の数は年々増加しており、彼らとの接触は避けられないでしょう。

大切なのは、イスラム教のルールをよく理解することです。彼らの価値観やルールを知ることで、尊重した接し方ができるようになります。

この記事では、イスラム教徒の特徴について理解を深めることができます。

- イスラム教徒の食事のルールとハラル食品

- イスラム教の主な礼拝時間とその実践方法

- スンニ派とシーア派を含むイスラム教の主要な宗派とその特徴

- イスラム教徒と非イスラム教徒の平和的共存に関する事例とその重要性

イスラム教の飲食に関する決まり

イスラム教徒は、イスラム教の教えに基づいたハラル食品のみを食べることができます。ハラル認証を受けた食品とは、イスラム法の規則に従った特定の食品や飲み物をを指します。

避けるべき食品

主に禁止されている食品には、豚肉やアルコールがあります。これらはイスラム教の教えにより完全に禁じられています。さらに、死んだ動物の肉や血、捕食動物の肉、そしてアッラーの名前を唱えながら屠殺されていない動物の肉も禁止されています。

もしあなたにイスラム教徒の友人がいる場合や、ビジネスでムスリムの方とお会いする場合、外食時にはハラール認証レストランを選ぶと安心です。彼らが知らずに自分たちのルールを破ってしまわないためです。

食肉になる過程も重要

ハラール食品についての理解を深めましょう。ハラール食品は、イスラム教の教えに基づいて特定の方法で処理された動物の肉を指します。牛や羊、ヤギなどがこれに該当します。

屠殺の際には、屠殺者が動物の喉を一刀で切り、迅速に神経系を損傷させることで、動物がなるべく苦痛を感じることなく早く意識を失うよう配慮されています。この決まりは、動物への愛を感じます。

また、血抜きも重要な工程です。これは血液を素早く体外に排出することで、肉を清潔に保ちます。この技術は高度なものであり、イスラム教徒は間違いがないよう専門店でハラール食品を購入することが多いです。

成分にも注意が必要

イスラム教徒は、宗教上の理由から豚肉やアルコールを避けます。しかし、現代の加工食品には注意が必要です。なぜなら、豚肉由来の成分が含まれているからです。

たとえば、ラードやゼラチンは豚肉由来であることが多いです。これらは豚の脂肪や骨、皮から作られることがあります。即席ラーメンに含まれる豚肉エキスも同様です。

アルコールに関しては、ウイスキーボンボンのようにアルコール分が残っている食品は避け避けます。また、アルコールが飛んで香りだけが残っているものも、厳格なイスラム教徒は避けます。

このように、イスラム教徒は食事に関していくつかの規則を守っています。加工食品の成分表示を確認し、自分の信仰に合った選択をすることが大切です。

クロスコンタミネーションの防止も重要

クロスコンタミネーションとは、ハラール食品と非ハラール食品が混ざらないようにする重要なプロセスのことです。例えば、私たちは普段何気なく使っているフライパンで、牛肉や豚肉、鶏肉の区別を気にすることなく調理しているかもしれません。

しかし、イスラム教の教えに従う人々にとっては、このような調理器具の使い方は許されず、その食品はハラールとは認められません。イスラム教徒に食事を提供する際は、調理器具をきちんと分けて管理する必要があります。これにより、彼らの食事が信仰に沿ったものになるように協力できます。

イスラム教の礼拝と服装のルール

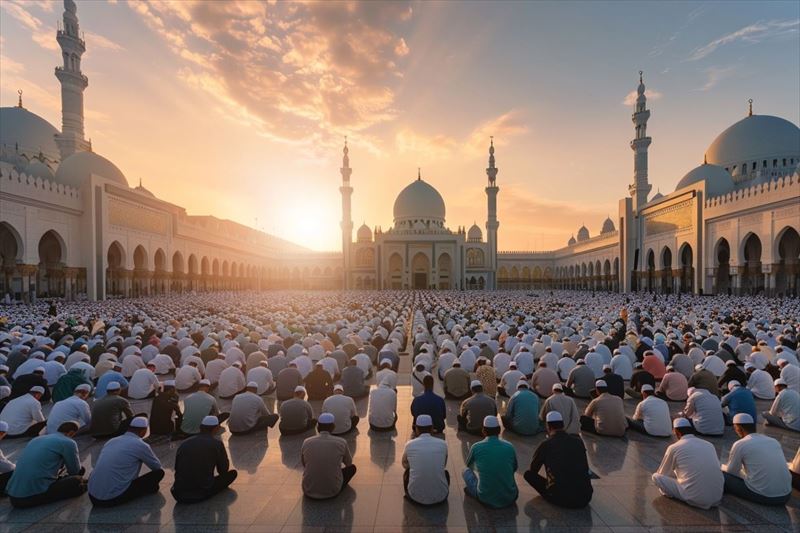

礼拝に関する特徴

イスラム教の信者は、日々の礼拝をメッカを指し示す方向で行います。これらの礼拝は太陽の位置に基づいており、そのため日によって時間が異なります。一般的に、以下のような時間帯に礼拝が行われます。

- ファジュル:夜明け前、まだ暗い時間帯

- ドゥフル:日中の最も太陽が高い正午頃

- アサル:午後遅く、日が傾き始めた頃

- マグリブ:太陽が沈んだ直後の夕暮れ時

- イシャ:完全に暗くなった夜間

日本に滞在しているイスラム教徒の友人も、これらの時間に合わせて礼拝を実施します。彼らは日本に存在しているイスラム教の権威(その土地の代表者たち)や専用アプリを通じて、その日の正確な礼拝時間を確認することができます。

男性が着用する衣服

イスラム教徒の男性が着用する衣服は、地域や文化により多様ですが、伝統的な衣装と現代的なスタイルが存在します。イスラムの教えに従い、衣服は謙虚で体を適切に覆うものが基本です。

主な衣服には、トーブ(長袖のローブ)、ガトラとイガール(ヘッドスカーフと固定用のロープバンド)、ビシュト(特別な場に着用するクローク)、セルワル(コットンパンツ)、サルワール・カミーズ(ズボンとチュニックのセット)、イザール(広い綿布をウエストに巻く服)、ターバン(長方形の布を頭に巻く)があります。

これらの衣服は、各地域の気候や文化に適応したデザインが特徴です。加えて、イスラム教徒の男性は、女性の服装を模倣したり、非イスラム教徒の特有の服装を着用したりすることが禁じられています。

女性が着用する衣服

イスラム教徒の女性が着用する服装は、宗教の教えに従って謙虚さを保つために設計されています。主な衣服にはアバーヤ(長いガウンで通常黒色)、ヒジャブ(頭髪を隠すスカーフ)、ヒマール(背中まで覆う)、ブルカ(アフガニスタンの全身を隠す服)、ニカーブ(目以外を隠す)、チャードル(イランの顔以外を隠す服)、ブルキニ(全身を覆う水着)があります。

これらの衣服は、女性が公の場で体を適切に覆い、外部の男性の視線から保護することを目的としており、多くの女性にとって信仰の表現でもあります。

イスラム教徒の女性の服装は、地域によって大きく異なります。例えば、アラブ地域では顔の大部分を含め全身を隠すことが一般的ですが、アジアの一部地域ではTシャツのようなカジュアルな服装も一般的に受け入れられています。

これは、宗教だけでなく文化や個人の解釈によるものです。要するに、イスラム教の女性の服装は多様であり、それぞれに美しさや意味があるというわけですね。

イスラム教の基礎知識と決まり

ここまでの部分で、イスラム教徒のハラール食品と衣服について考えてきました。日常生活で接するイスラム教徒との関わりは、これらが主な点かもしれません。しかし、イスラム教の教えや信仰をもう少し深く知ることで、異なる背景や文化を持つ人々を理解する手助けになります。

内容が少し難しいかもしれませんが、わかりやすい解説を心がけていますので、ぜひ最後までお読みください。

六信と五行の概要

六信:信仰の要点

イスラム教の信仰心には、「六信」という重要な概念があります。

- アッラーへの信仰(信仰神)

イスラム教徒は唯一神であるアッラーを信じます。彼は全能であり、全てのものの創造者です。

- 天使への信仰

イスラム教では、アッラーが天使を創造し、彼らは人々にメッセージを伝える役割を果たします。

- 聖典への信仰

イスラム教徒は、クルアーンを含む神の啓示を信じます。クルアーンはアッラーの言葉であり、ムハンマドに啓示されました。

- 預言者への信仰

イスラム教では、アッラーによって選ばれた預言者たち(ムハンマドを含む)が人々に神のメッセージを伝えた、としています。

- 最後の審判への信仰

イスラム教徒は、死後の世界と最後の審判を信じます。すべての人々は自分の行いによって審判され、永遠の報いや罰を受けます。

- 命への信仰

イスラム教では、アッラーの意志に従うことを信じます。すべての出来事は彼の計画に従って起こると考えられています。

五行:ムスリム実践する宗教的義務

イスラム教においては、単に信仰を持つだけではなく、その信仰を行動で示すことも同じくらい重要とされています。これを体現するのが「五行」と呼ばれる5つの宗教的義務です。五行とは、以下の通りです。

- シャハーダ(信仰告白):

イスラム教の最も重要な信仰告白であり、信者は「アッラーは唯一であり、ムハンマドはアッラーの使徒である」と宣言します。

- サラート(礼拝):

ムスリムは一日に5回礼拝を行います。この礼拝は、特定の時間に行われる一連の体操と祈りで構成されます。

- ザカート(喜捨):

ザカートは信者の富を共有する義務であり、貧しい人々や社会全体の福祉のために一定の割合で富を分配することを意味します。

- サウム(断食):

イスラム教の断食は、ラマダン(イスラム暦の9月)に行われます。信者は日の出から日没まで飲食を断ち、自己の精神的成長とアッラーとの結びつきを強化します。

- ハッジ(巡礼):

ハッジは、一生に一度、肉体的・経済的に可能な信者がメッカに巡礼する義務です。これはイスラム教の五行の中で最も重要なものの一つです。

これら六信と五行はイスラム教の教えの核心であり、信者の日々の生活や行動に深く影響を及ぼしています。

イスラム教徒の世界的な分布と多様性

世界的な分布

イスラム教徒は、中東や北アフリカのイスラム教の中心地だけでなく、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、オーストラリアにも広がっています。彼らは移民や宗教の普及によって世界中に分布し、それぞれの地域で異なる生活様式や文化を持っています。

例えば、中東ではイスラム教が国教として日常生活に根ざしていますが、ヨーロッパやアメリカでは異文化の中で共生しており、地域の文化や習慣に合わせてイスラム教の教えを守る人もいます。

様々な民族、文化、言語を持つ多様性

イスラム教徒は、多様な背景を持つ人々で、アラブ人、トルコ人、イラン人、インドネシア人、パキスタン人、バングラデシュ人などが含まれます。彼らの文化や生活様式は多岐に渡り、話す言語もアラビア語、ウルドゥー語、ペルシャ語、トルコ語、マレー語、ベンガル語など多様です。

これらの言語は日常生活や宗教的な儀式、文学、伝統に影響を与えています。イスラム教徒の多様性は彼らの集まりや文化を豊かにし、相互理解を深めることが平和と協力の実現につながります。

サウジアラビアにおけるイスラム教の特徴

ムスリムの生活様式

サウジアラビアは、イスラム教の中心地であり、信者たちの生活は宗教に深く根ざしています。日々の生活は礼拝、断食、慈善など、イスラム教の教えに沿ったものです。法律もイスラム教の原則に基づいており、信仰は社会の中心にあります。

女性はアバーヤという黒いローブを着て、ヒジャブで頭を覆います。男性も伝統的な服を着用し、宗教的な規範に従った服装が求められます。これらの習慣は、サウジアラビアの文化とアイデンティティの重要な部分です。

文化と日常生活への影響

サウジアラビアの日々の生活は、イスラム教の大きな影響を受けています。日常的な行動、祝祭日、食事に至るまで、イスラム教の教えが色濃く反映されているのです。

例えば、ラマダン中は断食を守り、夜には特別な祈りが行われます。ハッジやエイドといった祭りも、非常に重要な位置を占めています。

社会的な制度もまた、イスラム教の指導に従っています。結婚や離婚は、宗教的な規範に基づいて行われます。サウジアラビアの人々の生活様式や習慣は、イスラム教の深い影響下にあり、その文化に根ざしています。

イスラム教の歴史

起源とムハンマドの預言

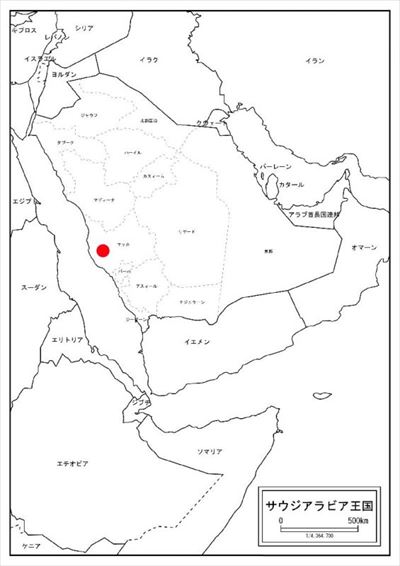

イスラム教の物語は、約1400年前のアラビア半島に始まります。そのスタートは、商人ムハンマドがメッカで神の啓示を受けたことです。

610年頃、彼は山で神のメッセージを受け、それがイスラム教の根幹を形成しました。ムハンマドは一神教を推進し、メッカの偶像崇拝を批判しました。その教えはやがてアラブ全域に広がりました。

下記の地図の赤丸部分がマッカ(メッカ)です。

発展とアラブ帝国の成立

ムハンマド亡き後、彼の信者たちはアラブ帝国を築き上げます。彼らはアラブ半島を越えて広大な領土を確立し、イスラム教の理念や文化を拡散させました。

科学や芸術も飛躍的に発展し、バグダッドやカイロなどの都市はイスラム文化の中心となり、多くの学者や芸術家がここで名を馳せました。

世界への広がりと影響

イスラム教の急速な拡大は、地理的にも文化的にも多様な地域に大きな影響を与えました。征服地域の宗教的多様性を尊重し、文化交流を促進することで、イスラム教徒たちは科学、医学、数学、哲学などの分野で顕著な進歩を遂げました。

例えばオスマン帝国では、キリスト教徒やユダヤ教徒などの異教徒が「ズィンミー」として保護しましたし、現代のインドネシアでも、イスラム教徒とヒンドゥー教徒が共存しており、バリ島ではヒンドゥー教の祭りや儀式が日常的に行われ、イスラム教徒とも協力して共同で祝います。

これはアジア、アフリカ、ヨーロッパの異なる文化との交流を通じて実現されたのです。

イスラム教徒の多様性

スンニ派とシーア派:二大派閥の違いと特徴

イスラム教には、さまざまな派閥がありますが、特に知られているのはスンニ派とシーア派です。スンニ派は、ムハンマドの死後の指導者選びで意見が分かれた結果、彼の友人や一族をリーダーとして認めることになりました。これが多数派です。

一方、シーア派はムハンマドのいとこであり娘婿でもあるアリを指導者として支持し、少数派になりました。この二つの派閥は、歴史や法律、信仰体系など様々な面で違いがあります。

その他の宗派:アフマディーヤ、スーフィズムなどの特徴

また、スンニ派やシーア派以外にも、アフマディーヤやスーフィズムなどの宗派がイスラム教内に存在します。アフマディーヤは19世紀に始まった改革派で、平和と異教徒との対話を重んじています。

スーフィズムは神秘主義を重視し、内面的な精神性や神との一体感を大切にする宗派です。これらの宗派はイスラム教徒の信仰生活に多様性と豊かさをもたらしています。

イスラム教と非イスラム教徒の関係

共存:非イスラム教徒との平和的共存の事例

宗教の違いを超えた共存について、もっとカジュアルに話してみましょう。世界中で、イスラム教徒も非イスラム教徒も仲良く暮らしている例はたくさんありますよね。異なる信仰を持つ人々が一緒に生活し、お互いを理解し合うことで、平和な共存が実現しています。例えば、

インドネシア:イスラム教徒とヒンドゥー教徒が共存しています。バリ島では、ヒンドゥー教の祭りや儀式が日常的に行われ、イスラム教徒とも協力して共同で祝います。

レバノン:レバノンは多宗教国家であり、キリスト教徒、イスラム教徒、ドゥルーズ派などが共存しています。各宗教共同体は法律で保護され、政治や社会で一定の権利を持っています。

インド:イスラム教徒とヒンドゥー教徒が共存するインドでは、お互いの宗教行事や祭りに参加し、お互いを尊重する文化が根付いています。特に、クリスマスやディワリなどの祝日は宗教を超えて祝われます。

米国:米国は多様な宗教が共存する国であり、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、仏教徒などが共に生活しています。憲法で宗教の自由が保障され、多くの異なる宗教団体が平和的に共存しています。

対立:宗教間のトラブルや対立の原因と解決法

でも、時には宗教間のトラブルや対立が起こることもあります。これは歴史的な背景や政治、経済的な問題から生じることが多いです。極端な思想や偏見、人権の無視もトラブルの火種になり得ます。

大切なのは、対話を通じてお互いの立場を理解し、誤解を解消することです。社会のルールや法律の改善も、宗教間の平和を促進するためには重要です。

異なる宗教間の対話と理解を深めるためには、お互いがルールを尊重し合い、平和に暮らせる社会を目指して、さまざまな取り組みを進めていくことが大切です。

イスラム教の基本的な疑問についてのQ&A

改宗できないのはなぜですか?

イスラム教では、他の宗教への改宗は一般的ではなく、信仰の自由には厳しい視点があります。改宗ができないという決まりは個人の自由意志とは対立することが多く、宗教的な指導や共同体の圧力により、困難を伴う場合があります。

他の宗教に寛容ですか?

イスラム教は基本的に他宗教に対して寛容であり、クルアーンには平和的共存を促す教えが記されています。歴史的には摩擦もあり、戦争もしてきましたが、本来多くのイスラム教徒は平和を重んじています。

間違って豚肉を食べたらどんなペナルティがあるのですか?

もしイスラム教徒が、間違えて豚肉を食べてしまっても、それが本当に間違いであることが分かれば、大きな問題にはなりません。誰にでもミスはあるわけですからね。

ただし、わざと豚肉を食べることは別問題。これは宗教的な規則を破ることになるので、その場合は厳しい対応をされることもあり得ます。要は、意図が重要ってことですね。ただし、ペナルティや処罰については地域や文化によって異なる場合があります。

イスラム教ルールまとめ

- イスラム教徒はハラル食品のみを食べる決まり

- 豚肉やアルコールは禁止されている

- 死んだ動物の肉や血、捕食動物の肉も避ける決まり

- 屠殺は神の名において行われる必要がある

- 食肉の血抜きは清潔保持のため重要

- 加工食品の成分表示の確認が重要

- クロスコンタミネーションを防ぐため調理器具を分けるルール

- 一日五回の礼拝はメッカを指し示す方向で行われる

- イスラム教徒の男性は謙虚で体を適切に覆う衣服を着る決まり

- 女性の衣服は公の場で体を適切に覆うために設計されている

- 平和的共存はイスラム教の教えの一部

- イスラム教の礼拝は日の出前から夜間まで異なる時間帯に行われる

- イスラム教の主要な宗派にはスンニ派とシーア派がある

- 信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼がイスラム教の五行

- 六信はイスラム教徒の信仰の基本である

コメント

コメント一覧 (5件)

イスラム教徒のお葬式の詳細について説明して下さい。たとへば、祖父母、父母、子供が亡くなった時の違い。友人、知人、上司、同僚の家族が亡くなった時にはどうすれば良いのですか。又、亡くなった人が男女で対応の違い。家族が亡くなった人の喪に服す期間や何をする、又はしてはいけない事。遺族にかけるお悔やみの言葉。等々

吉田様、コメントありがとうございます!ご質問の件は関係団体に質問し調査中です。回答いただき次第、記事を更新していきますので、しばらくお待ちくださいませ。

ムスリムの男性のスカーフには独特のチェック柄のようなものがありますが、女性はあの柄のスカーフ(ヒジャブ)を

着用しているのを見かけません。決まりがあるのでしょうか?私はあの柄が好きでカイロで購入してきて

日本国内で着用(普通に首に巻いています。)していますが、女性が身に着けるのはルール違反でしょうか?

オギワラ トシコ様、ご質問ありがとうございます!

イスラム教のルールとしては、男性用スカーフを女性が身に着けたり、女性用のものを男性が身に着けたりすることは禁止されています。下記のサイトにて、オギワラ様がご質問されたことと同じ内容が掲載されています。

https://islamqa.info/ar/answers/128042/

日本国内で着用する場合は問題になることはほぼないと思われますが、ムスリム圏ではトラブル(場合によっては危険)の元になるかもしれませんので、ご注意ください。

Jun.K.様へ

アドバイス、ありがとうございます。心して着用いたします。

教えていただいたサイト、とても興味深いです。