何千年も前に描かれたナスカの地上絵は、なぜ今も消えずに残っているのでしょうか?この神秘的な巨大アートが、現代でも鮮明な姿をとどめている理由について、科学者たちの研究によって少しずつ解き明かされてきました。

さまざまな説がありますが、今回は科学的な視点から特に有力とされる8つの理由をご紹介します。

読み終えるころには、「ナスカという場所だったからこそ、ここまで残ったのだ」と納得していただけるはずです。ぜひ最後までお楽しみください。

- ナスカの地上絵が消えずに残る自然環境の特徴

- 地上絵の描き方に隠された工夫について

- 古代ナスカ人の知恵や技術力の高さ

- 保存に適した場所の選定が影響

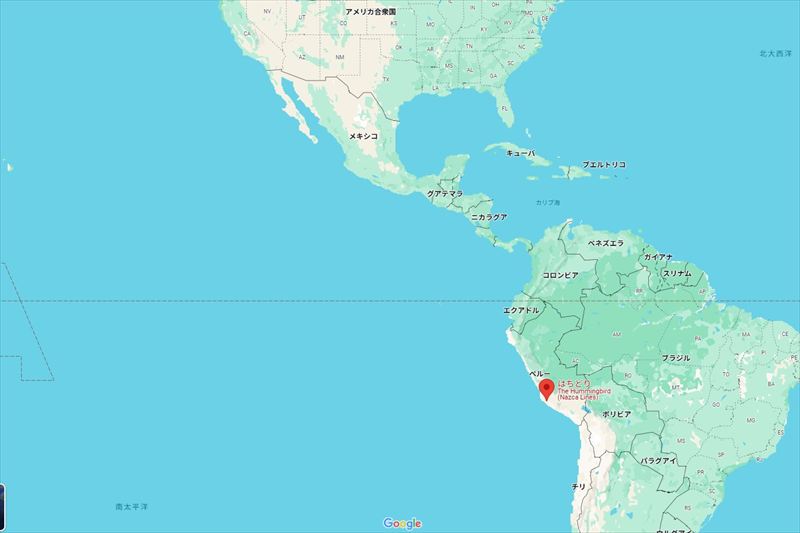

ナスカの地上絵の基本情報

参照:グーグルマップ

ナスカの地上絵とは?

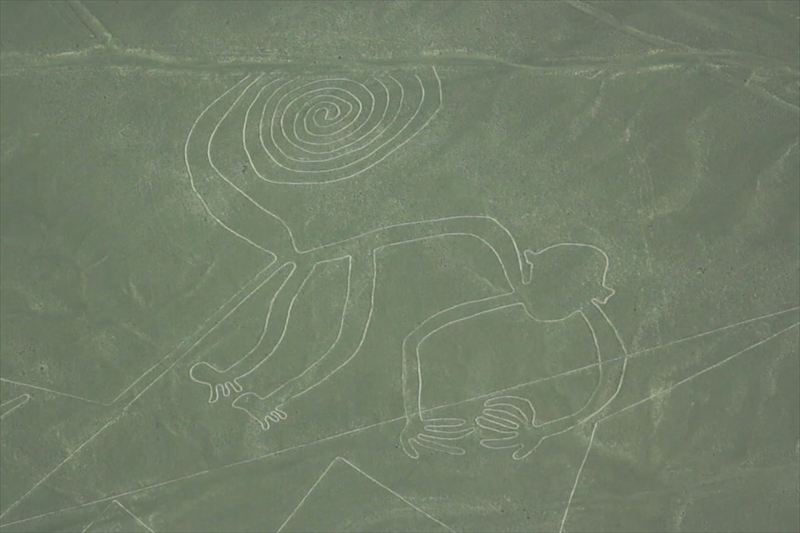

ナスカの地上絵とは、南米ペルーの乾燥地帯に広がる巨大な線画の総称です。地面に描かれたこれらの図形には、鳥や動物、幾何学模様などさまざまなモチーフがあり、空から見て初めてその全体像がはっきり分かるようになっています。

最大の特徴は、そのスケールの大きさです。中には全長数百メートルにも及ぶ図形もあり、地上からでは何が描かれているのか分からないほど。飛行機やドローンなど、高い視点から見下ろすことで、ようやくその意味や形が理解できる仕組みになっています。

これほど巨大な絵が、機械のない時代にどうやって作られたのか ―多くの人がこの点に興味を抱いてきました。また、何百年もの時を経ても、ほとんど崩れずに残っていることから、学術的にも非常に価値が高く、世界中から注目を集めています。

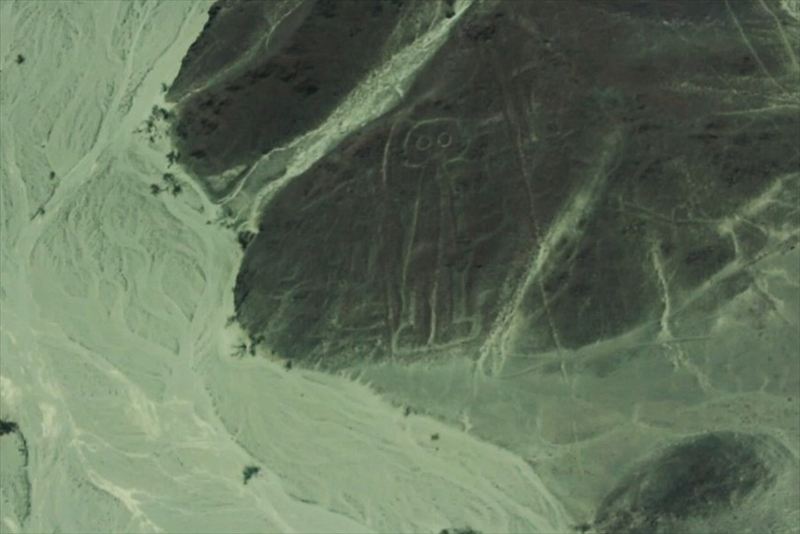

さらに、ナスカの地上絵はその神秘的な存在感から、さまざまな説や議論を呼んでいます。宗教的な儀式の一環として描かれたという説、天文学的な意味があるとする説などがあります。中には「宇宙人によって描かれたのでは?」というロマンあふれる仮説もありますが、科学的な根拠は見つかっていません。

場所と作られた時期について

ナスカの地上絵が描かれているのは、ペルー南部に広がるナスカ台地です。この地域は、首都リマから南東へ約400km離れた位置にあり、標高500〜1,000メートルの乾燥した高地にあります。

これらの地上絵は、紀元前500年頃から紀元後500年頃にかけて制作されたと考えられており、ちょうどナスカ文化が栄えていた時代にあたります。ナスカ文化は、織物や土器などに見られる高度な技術で知られていますが、地上絵もその技術力の高さを象徴する遺産のひとつです。

ただし、ナスカの人々は文字を持たなかったため、地上絵の制作目的や意味についての記録は残されていません。そのため、地上絵が何のために描かれたのか、今もさまざまな研究や議論が続けられています。

また、地上絵は特定の一ヶ所に集中しているわけではなく、ナスカ周辺の広大な地域に点在しています。確認されている図形は300種類以上あり、なかには全長10km近くに及ぶ直線もあります。これらの地上絵が描かれている場所には共通点があり、平らで広く、地盤が安定したエリアが選ばれているようです。

こうした特徴からも、ナスカの地上絵は偶然そこに描かれたのではなく、長期間にわたって残ることを意識し、計画的に場所が選ばれていた可能性が高いと考えられています。

ナスカの地上絵が消えない理由8選

ナスカの地上絵が、何千年もの間ほとんど形を崩さずに残っているのはなぜでしょうか?

ここでは、科学的に裏付けられた6つの理由と、仮説として考えられている2つの要因、あわせて8つの理由をご紹介します。

理由1:極度の乾燥気候

最も大きな理由は、この地域特有の極端に乾燥した気候にあります。

ナスカ平原はペルー南海岸に位置し、年間の降水量はわずか数ミリ。世界でもトップクラスの乾燥地帯です。このため、地上絵を削ったり流したりする原因となる「雨による浸食」が、ほとんど起こらないのです。

乾燥気候が地上絵を守る仕組み

一般的に、雨が多い地域では土が湿って流れやすくなり、風で砂が動いて図形が次第に消えていってしまいます。

たとえば、日本のような湿潤な気候では、雨や湿気で土壌がゆるみ、風による砂の移動が活発になります。

一方、ナスカのような極端に乾いた土地では、水分が少ないため土が固定されやすく、砂もあまり動きません。そのため、地上に描かれた線が長い年月の間ほとんどそのままの状態で残っているのです。

ユネスコも認める、ナスカの特異な環境

ナスカ地上絵はユネスコの世界遺産にも登録されていますが、その評価のひとつに「極端に乾燥した気候」があります。

この地域では雨がほとんど降らず、地表を削るような浸食や洪水が発生しないため、地上絵が傷つきにくいのです。

とはいえ、まったく雨が降らないわけではありません。エルニーニョ現象の影響で、数十年に一度ほどまとまった雨が降ることがあります。

ですが、それでも地上絵全体が流されるような大きな被害はほとんどなく、図形そのものが大きく崩れることは非常に稀です。

理由2:風が弱く安定した大気条件

ナスカの地上絵が何千年も崩れずに残っている2つ目の理由は、この地域特有の「風の特性」にあります。

通常、地上に描かれた図形は、長い年月のうちに風によって削られたり、砂に埋もれたりしてしまいます。しかし、ナスカ平原では強い風があまり吹かず、非常に穏やかで安定した気流が保たれています。そのため、地上絵の線が風によって消えるリスクが極めて低いのです。

ナスカの風は「穏やかで安定」

ナスカ平原は砂漠地帯にもかかわらず、砂嵐のような激しい風が起こりにくいという珍しい特徴があります。その理由のひとつは、地表の状態にあります。地面は細かい砂ではなく、小石や砂利で覆われており、これが風による土砂の移動を防ぐ「自然のバリア」のような役割を果たしています。

風が強い地域では、地表の砂が舞い上がって地上絵を覆い隠してしまうことがありますが、ナスカではそうした現象がほとんど起こりません。石が重しのようになり、風による侵食から地上絵を守っているのです。

大気の安定が風を抑える仕組み

さらに、日中の強い日差しによって地表の石が熱せられると、地面近くに温かい空気の層が形成されます。この層が大気を安定させ、地面付近では風が吹きにくくなる環境をつくり出します。いわば、空気の“クッション”のような役割を果たしているのです。

この安定した環境により、砂が舞い上がりにくく、地上絵の線が長くそのままの形を保つことができています。

「ちょうどいい風」が自然に掃除をしてくれる

もちろん、ナスカの平原に全く風がないわけではありません。しかし、吹く風は非常に穏やかで、「ちょうどいい強さ」とも言えるものです。このやさしい風は、地上絵の溝に入り込んだ細かな砂を吹き飛ばす働きをし、まるで自然が図形を“掃除”してくれているような状態を生み出しています。

その結果、地上絵は風で壊れるどころか、むしろ風のおかげで長く鮮明に保たれているのです。『ブリタニカ百科事典』でも、ナスカの気候と風の特性が組み合わさることで、地上絵が自然に保護されていると紹介されています。

理由3:地表の礫層(デザートペーブメント)

ナスカの地上絵が長い年月にわたって消えずに残っている3つ目の理由は、「デザートペーブメント(desert pavement)」と呼ばれる特殊な地表構造にあります。

ナスカの地表がもつ独特な構造

ナスカ平原の地表は、「礫(れき)層」と呼ばれる、こぶしほどの大きさの小石で覆われた地面になっています。

この礫層は、長年にわたる自然の働きによってつくられたものです。風によって軽い砂が吹き飛ばされ、比較的重たい小石や礫だけが残った結果、地表が石で覆われるようになったのです。

この礫の層があるおかげで、その下の柔らかい地面が風や雨などの影響を受けにくくなり、地上絵が長持ちする理由のひとつになっています。

パティーナという“自然のコーティング”

さらに、ナスカの礫層にある小石の表面は、長い年月をかけて酸化が進み、赤茶色や黒っぽい色に変色しています。これを「パティーナ」と呼びます。

このパティーナは、石の表面をコーティングするような役割を果たし、風化しにくくすることで、地表全体を安定した状態に保っています。

地上絵が消えにくい仕組み

このような礫層は、風や雨による侵食から地面をしっかり守ってくれます。

たとえば、何も覆われていない裸の土に描かれた図形は、強風や雨によってすぐに崩れてしまうでしょう。しかし、ナスカではこの石の層が、土壌の移動や風の影響を防ぎ、地上絵の形を長く安定させているのです。

理由4:土壌中の石膏質による硬化作用

ナスカの地上絵が長期間にわたって消えずに残っている4つ目の理由は、地面そのものの性質、特に土壌に含まれる「石膏(硫酸カルシウム)」などの石灰質成分にあります。

ナスカの土壌が持つ特別な性質

ナスカ地方の地面には、もともと石灰質の成分が豊富に含まれています。これらの成分は、水分と化学反応を起こすと固まる性質を持っています。

ナスカは日中は非常に乾燥していますが、朝晩には微量の湿気や霧が発生します。このわずかな湿気が地表の石灰成分と反応し、少しずつ地面の表面を硬くしていくのです。

ちょうど、こぼれたセメントが空気中の水分で少しずつ固まるように、ナスカの地面も自然の力で“硬化”していきます。この現象によって、地上絵の線が風化しにくくなり、長期間にわたってその形を保っていると考えられています。

天然のセメントのような保護効果

ナスカの地上絵は、表面の黒っぽい小石を取り除き、その下にある明るい色の土を露出させて描かれています。この露出した土壌は、湿気を吸収すると固まりやすく、結果として地上絵のラインが「天然のセメント」のように硬くなります。

この硬くなった部分は、周囲の土よりも風や雨に強く、図形をしっかりと保護してくれているのです。

理由5:製作技術上の工夫(石の除去と堆積)

ナスカの地上絵が長年消えずに残っている5つ目の理由は、その「描き方」に工夫があったという点です。単に地面に線を引いただけではなく、地上絵の作り方そのものが、結果として図形を長期間保護する仕組みになっているのです。

明るい地肌を露出させて描く

ナスカの地面は、酸化して赤黒くなった小石や砂利で覆われていますが、その下には明るい色の地層が広がっています。

地上絵は、この表面の石を丁寧に取り除いて下の明るい土を露出させることで、くっきりとした線を描いています。この「地表の色を変えて描く」方法には、大きな利点があります。

たとえば、ただ砂の上に線を引いただけでは、すぐに風で消えてしまいます。しかし、ナスカのように地面の“色のコントラスト”を利用して描かれた図形は、形が崩れにくく、長期間はっきりと残るのです。

さらに、取り除いた小石や砂利は、線の外側に積み上げることで“境界”のような役割を果たしています。この盛り上がりが、風による削れを防ぐ効果を持ち、地上絵の保存に貢献しているのです。

「レリーフ状」の高度な技法

中には、さらに一歩進んだ技術が使われている地上絵もあります。たとえば動物の形をした大型の図形の一部には、線を単に掘るのではなく、周囲より少し高く盛り上げて描かれているものもあります。これは「レリーフ状」と呼ばれる手法です。

このレリーフ技法には、次のような効果があると考えられています:

- 光と影によって見やすくなる

太陽の角度によって線に影ができ、上空から見たときに形がよりはっきりと浮かび上がります。 - 風による浸食を防ぐ

地面より少し高くすることで、風が直接地表に当たるのを防ぎ、図形が長持ちしやすくなります。

このような技術は、ナスカの人々が地上絵を単なる「絵」ではなく、長く残すための作品として設計していたことを物語っています。

◆ もし違う方法で描かれていたら?

仮にナスカの人々が、ただ棒や指で地面に線を描いただけだったとしたら、数十年のうちに風や砂に消されていたでしょう。

実際、他の地域で見つかっている地上絵の多くは、長い年月のうちにすでに風化してしまっています。

しかしナスカでは、

- 地表の色を利用して描く

- 小石を使って線を囲む

- 線を立体的に加工する

といった、長く残すための工夫が数多く施されていたため、地上絵は今でも鮮明な姿をとどめているのです。

理由6:植生や動物による攪乱がほとんど無い

ナスカの地上絵が何千年もの間消えずに残っている6つ目の理由は、この地域の自然環境がほとんど変わっていないことにあります。特に、植物の成長や動物の活動といった、地形を変化させやすい要因がほとんど見られないため、地上絵が守られてきたのです。

植物が育たない乾燥地帯

ナスカ平原は、世界でも最も乾燥した地域のひとつです。年間の降水量はわずか数ミリしかなく、雨がほとんど降りません。そのため、植物が育つために必要な水分が極端に不足しており、草木が生えることができないのです。

通常、植物が育つと、根が地面を押し広げたり、土を持ち上げたりして、地表に変化を与えます。さらに、茂った植物は影を作って地表の温度や湿度を変化させるため、描かれた線や模様は崩れやすくなります。

しかし、ナスカ平原にはそうした植物がほとんど存在せず、植物による侵食の影響を受けないことが、地上絵が長く保たれている大きな理由です。

動物による影響も極めて少ない

植物が育たないということは、それを食べる動物もほとんど生息できないということです。ナスカのような過酷な環境では、食料も水も極端に少ないため、大型の動物がほぼ存在していません。

他の地域では、大型の哺乳類が歩いたり走ったりすることで、地面が踏み荒らされ、地上に描かれた模様が壊れてしまうことがあります。

例えば、アフリカのサバンナやアマゾンの熱帯雨林では、ゾウやシカのような動物が地表に影響を与えることも珍しくありません。

しかし、ナスカ平原では、こうした動物の存在がほとんどないため、地上絵が動物に踏みつけられて崩れる心配がなかったのです。

人間による影響も最小限だった

もうひとつ重要なのが、人間の影響が非常に少なかったという点です。

ナスカ平原は乾燥しすぎていて農耕に適さず、古代の人々もこの地を広く耕したり、大規模に開発することはありませんでした。そのため、地上絵が生活圏や建設によって壊されることはなく、自然のまま保たれてきたのです。

さらに、観光地として有名になるまでは、人々が地上絵の上を歩いたり、車で通ることもほとんどありませんでした。

もし何度も人が歩いたり、車両が走行したりしていたら、地上絵の線はすぐに消えてしまっていたでしょう。長い間、人の手がほとんど加わらなかったことも、ナスカの地上絵が今に残る大きな要因なのです。

理由7:未検証の仮説: 古代における定期的な維持管理

7つ目の理由は、まだ科学的に証明されたわけではない仮説ですが、一部の研究者の間で注目されている説があります。

それは、「古代ナスカの人々が、地上絵を定期的に手入れし、維持・管理していたのではないか」というものです。

もしこの仮説が事実であれば、ナスカの地上絵は単なる“描きっぱなし”の作品ではなく、何世代にもわたって大切に守られてきた文化財だったということになります。

地上絵は描いた後も管理されていた?

地上絵が完成した当初は、表面の赤茶色の小石を取り除いてできた明るい線が、はっきりと目立っていたはずです。

しかし、年月が経つにつれて風化や酸化が進み、また砂が積もることで、輪郭が次第にぼやけてしまうことも考えられます。

こうした変化を防ぐために、古代ナスカ人が定期的に地上絵のラインを掃き清めていた可能性があると指摘されています。

「儀式の道」として自然に保たれた?

さらに興味深いのは、地上絵が宗教的・儀式的な道として使われていたという研究です。この説によると、人々が儀式の際に地上絵の上を歩いたことで、自然と表面の砂が取り除かれ、図形が長く保たれていた可能性があります。

つまり、ナスカの地上絵は単なる地面の装飾ではなく、信仰や文化的な意味をもつ「生きた道」だったのかもしれません。

現代の「掃除」でも形がくっきりと復元

この考えを裏付けるように、近代の研究者たちも地上絵の保存のために「掃除」という方法を取り入れています。

特に有名なのが、20世紀にナスカの地上絵を研究し、保護活動を行ったドイツ人研究者 マリア・ライヘの取り組みです。

彼女は実際にほうきを使って地表を掃き、積もった砂を取り除くことで、地上絵のラインをより鮮明に見えるようにしました。

この活動によって、地上絵は観光資源としての価値も高まり、現在に至るまで多くの人に親しまれる存在となっています。

理由8:未検証の仮説: 制作者による場所の選定と意図

ナスカの地上絵が長い間消えずに残っている理由の8つ目は、未検証の仮説ですが、「描かれた場所自体に意味があったのではないか」という説です。

つまり、ナスカの人々はただ好きな場所に絵を描いたのではなく、地上絵が長く残りやすい環境を意図的に選んでいた可能性がある、という考え方です。

もしこの仮説が正しければ、ナスカの地上絵は偶然に保存されたものではなく、計算された計画のもとに描かれた文化的作品だったことになります。

それでは、どのような要因が考えられるのか、具体的に見ていきましょう。

保存に適した場所を選んでいた?

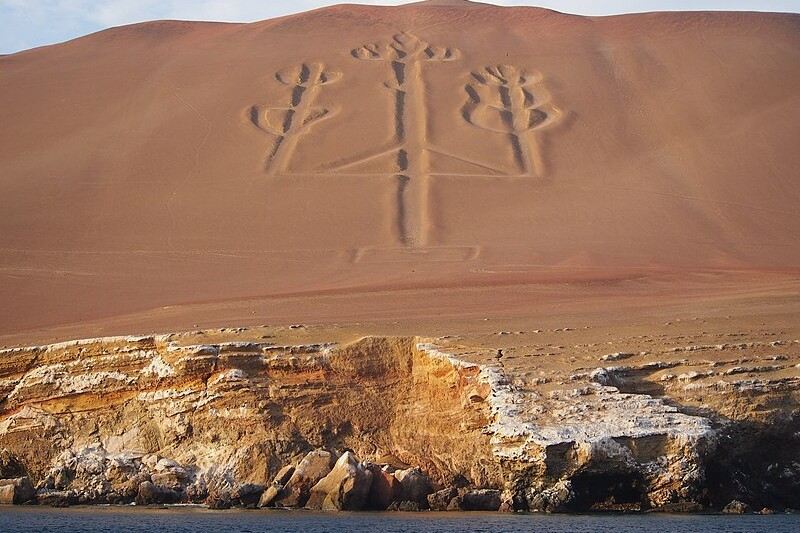

参照:Wiki

この仮説を補強する例としてよく挙げられるのが、ナスカ文化に先立つパラカス文化の遺産、「カンデラブロ(燭台)」と呼ばれる巨大な地上絵です。

この絵はペルーの海岸沿いの丘の上に描かれており、海からの風に含まれる塩分によって地表が硬い膜で覆われ、長い年月を経ても図形が崩れずに残っています。

このような事例から、古代の人々は周囲の自然環境を理解し、保存に適した場所をあえて選んでいた可能性が高いと考えられるのです。

ナスカの地上絵も、風で砂が舞い上がりにくい、小石が多く堆積した場所(デザートペーブメント)に集中して描かれています。このような場所は風による侵食を防ぎ、図形を長持ちさせるのに適していました。

参考:The Nazca Lines: A Life’s Work ? World History Encyclopedia

洪水リスクの少ない立地

また、ナスカの地上絵の多くは、標高がやや高めで洪水の影響を受けにくい場所に描かれていることも注目ポイントです。

ペルーではエルニーニョ現象の影響で、まれに集中豪雨が発生することがありますが、ナスカの地上絵が描かれている場所は、水が集まりにくい地形になっており、大量の雨水で流されるリスクが比較的低いのです。

このように、ナスカの人々が「長く残すこと」を意識して地上絵を描く場所を選んでいたとすれば、それは高度な環境理解と計画性を持っていた証拠と言えるかもしれません。

こうして、ナスカの地上絵がなぜ今も消えずに残っているのかについて、6つの根拠と2つの仮説をもとに考えてきました。地上絵が今でもはっきりと見えるのは、ナスカという土地の特殊な自然環境と、当時の人々の知恵がうまく組み合わさっているからだと分かります。

とはいえ、これらの絵が何の目的で描かれたのかという謎は、いまだ解明されていません。地球には、まだまだ不思議で興味深いことがたくさんありますね。

これからも、そんなワクワクする話題を「ちょっとグローバル」としてお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。

ナスカの地上絵がなぜ消えないのかまとめ

- ナスカ平原は極度に乾燥しており雨による浸食がほとんどない

- 風が非常に弱く砂が舞い上がらず線が消えにくい

- 地表が礫層で覆われており土壌が安定している

- 土壌中の石膏質が自然硬化し線を保護する役割を果たしている

- 線は明るい地肌を露出させて描かれており視認性が高い

- 植物や動物の活動が少なく地表が乱されにくい

- 描かれた場所は洪水のリスクが低く保存に適していたと考えられる

- 古代人が定期的に線を手入れしていた可能性がある

コメント