海外営業代行で商談獲得!失敗しない会社選びのポイント7選

「海外の展示会に出展したものの、具体的な商談に繋がらなかった…」 「海外に挑戦したいという情熱はある。しかし、社内には人材がいない…」「進出したい国のことが良くわからない…」

国内市場が成熟期を迎える中、多くの企業が、成長の活路を海外市場に求めています。しかし、そこには言葉、文化、商習慣という、想像以上に高く厚い壁が立ちはだかります。この大きな挑戦を前に、一歩を踏み出せずにいる経営者や事業責任者の方も多くいます。

もし、貴社がこのような状況にあるのなら、「海外営業代行」という選択肢が、その突破口になるかもしれません。

この記事では、海外営業代行とは一体何なのか、その基本から、メリット・デメリット、費用感、そして「失敗しない会社の選び方」まで、専門家の視点から具体的に解説していきます。

- 海外営業代行の定義とその役割

- 海外営業代行のメリット・デメリット

- 海外営業代行の選び方と比較のポイント

- 海外営業代行の費用体系とその相場

海外営業代行とは何か

まず、「海外営業代行」という言葉の正確な意味から理解していきましょう。これを正しく把握することが、後々の会社選びや活用方法の精度を大きく左右します。

海外営業代行の定義と役割

海外営業代行とは、企業の海外市場における営業活動全般、またはその一部を、外部の専門企業が代行・支援するサービスです。

ここで重要なのは、単なるアウトソーシング(業務委託)とは一線を画すという点です。単純なテレアポやメール送信といったタスクを切り出して依頼するのではなく、多くの場合、より上流の市場調査や戦略立案から、実際の顧客アプローチ、商談、契約締結、さらには貿易実務といった下流まで、一気通貫でサポートしてくれます。

例えるなら、貴社内に新たに海外事業部を立ち上げるようなものです。ただし、その事業部のメンバーは、採用や育成に時間をかける必要のない、既に入社初日からトップレベルのパフォーマンスを発揮できる海外営業のプロフェッショナル集団なのです。

彼らは貴社の一員として、貴社の製品やサービスの価値を深く理解し、それを最適な形で海外市場に届けるための戦略を共に考え、実行してくれる戦略的パートナーと言えるでしょう。

なぜ今、海外営業代行が注目されているのか

「なぜ、わざわざ外部に頼む必要があるのか?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、現代のビジネス環境は、海外営業代行の価値をかつてないほど高めています。

国内市場の限界と海外市場の魅力

少子高齢化に伴い、多くの業界で日本の国内市場は縮小傾向にあります。一方で、世界に目を向ければ、経済成長著しいアジア諸国や、巨大な消費市場である北米など、魅力的なマーケットが広がっています。企業の持続的な成長のためには、海外展開が「選択肢」ではなく「必須」の時代になりつつあるのです。

高まる海外営業の専門性と複雑性

インターネットの普及により、海外とのコミュニケーションは容易になりました。しかし、それは同時に、世界中の企業がライバルになることを意味します。現地の文化や価値観に根差したきめ細やかなアプローチ、各国の法規制や税制への準拠、複雑化するサプライチェーン管理など、海外でビジネスを成功させるために求められる専門性は年々高まっています。これら全てを自社だけでカバーするのは、非常に困難です。

DXの進展と中小企業のチャンス

かつて海外進出は、豊富な資金力を持つ大企業の専売特許でした。しかし、オンライン商談ツールやクラウドサービスの普及(DXの進展)により、中小企業でも低コストで海外の顧客と繋がれるようになりました。このチャンスを最大限に活かすためには、「ツールを使いこなすノウハウ」と「現地での営業力」が必要不可欠であり、それを補うのが海外営業代行の役割です。

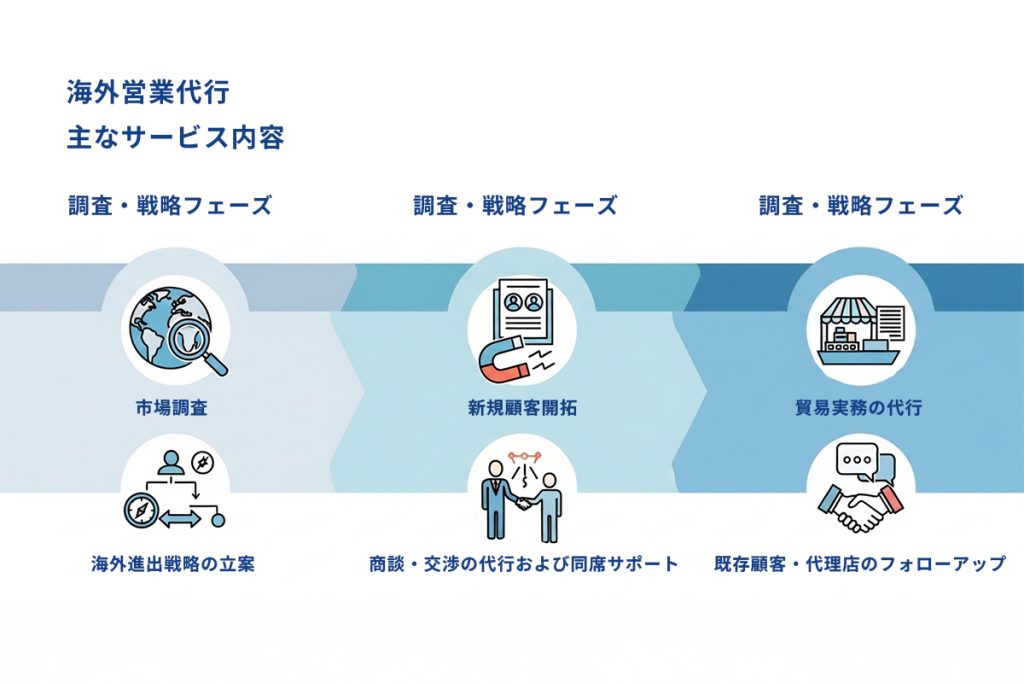

海外営業代行で依頼できる主なサービス内容

海外営業代行会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、代表的なものをフェーズごとにご紹介します。自社がどの部分のサポートを必要としているか、イメージしながらご覧ください。

調査・戦略フェーズ

海外市場調査(マーケットリサーチ): 貴社の製品やサービスが、どの国で、どのくらいの価格で売れる可能性があるのかを調査します。競合他社の動向、市場規模、現地の法規制、商習慣、文化的タブーに至るまで、客観的なデータに基づいて分析し、参入すべき市場を見極めます。

海外進出戦略の立案: リサーチ結果を基に、「誰に(ターゲット顧客)」「何を(製品の訴求ポイント)」「どのように(販売チャネルや営業手法)」売っていくかの具体的な戦略を策定します。

アプローチ・商談フェーズ

ターゲットリストの作成: 戦略に基づき、アプローチすべき見込み顧客のリストを作成します。企業のデータベースや業界の人脈を駆使して、質の高いリストを用意します。

新規顧客開拓(リードジェネレーション): 作成したリストに対して、メール、電話、SNSなど、現地の文化に合わせた最適な方法でアプローチを行います。単にアプローチするだけでなく、相手に響く切り口や資料を設計し、商談の機会を創出します。

商談・交渉の代行および同席サポート: オンラインまたは現地での商談を代行します。価格交渉や契約条件の調整など、ビジネスの成功を左右する重要な場面で、経験豊富なプロフェッショナルが貴社の代理人として交渉に臨みます。もちろん、貴社の担当者が同席し、通訳や交渉のサポートを受ける形も可能です。

実務・サポートフェーズ

海外展示会への出展サポート: 出展ブースの企画・手配から、プロモーション資料の翻訳・作成、当日の通訳や商談の担当まで、展示会を成功に導くためのあらゆるサポートを提供します。

貿易実務の代行: 輸出入に必要なインボイスや船荷証券(B/L)といった複雑な書類の作成、輸送手段の手配、通関手続きなどを代行し、スムーズな物流を実現します。

既存顧客・代理店のフォローアップ: 一度取引が始まった顧客や現地の販売代理店との関係を維持・強化するための定期的なコミュニケーションを代行します。

海外営業代行を活用する4つのメリット

海外営業代行がどのようなものか見えてきたところで、次に、それを活用することで企業が得られる具体的なメリットを、さらに深く掘り下げていきましょう。

メリット1:即戦力となるプロ人材・営業ノウハウを確保できる

これは、最大のメリットと言えるでしょう。海外で通用する営業人材を自社で育てようとすると、想像以上の壁にぶつかります。

- 採用の壁: まず、語学が堪能で、かつ営業経験が豊富な人材を見つけること自体が困難です。運良く見つかったとしても、採用コストは数百万円にのぼることもあります。

- 教育の壁: たとえ優秀な人材を採用できても、すぐに成果を出せるわけではありません。自社製品への理解、そして何より進出先の国特有の商習慣や文化を学ぶには、数ヶ月から数年の時間と教育コストが必要です。

- 定着の壁: 苦労して育てた人材が、数年で転職してしまうリスクも常に付きまといます。

海外営業代行を利用すれば、これらの課題をすべてクリアできます。契約したその日から、数十カ国のビジネス経験を持つベテランや、特定の業界に精通したスペシャリストが、貴社のチームの一員として動き出します。これは、時間とコスト、そして機会損失のリスクを最小限に抑え、最短距離で成果を目指せることを意味します。

メリット2:コストを最適化し、財務リスクを抑えられる

海外進出には、目に見えるコストと、見えにくいコストの両方が存在します。営業代行は、その両方を劇的に削減できる可能性があります。

このメリットの本質は、「固定費の変動費化」にあります。自社で海外事業部を持つ場合、売上の有無にかかわらず、以下のような「固定費」が毎月発生します。

- 正社員の人件費、社会保険料、福利厚生費

- 現地のオフィス賃料、光熱費

- 海外への渡航費、滞在費

- その他、現地での活動に必要な諸経費

これらは、事業が軌道に乗るまでの間、企業にとって大きな負担となります。一方、海外営業代行は、基本的に「月額費用」という「変動費」になります。つまり、必要な期間だけ、必要な規模のサービスを利用し、その対価を支払う形です。事業の状況に応じて、契約を拡大・縮小したり、一旦停止したりすることも柔軟に検討できます。これにより、財務的なリスクを大幅に低減し、より健全な形で海外展開を進めることが可能になるのです。

メリット3:海外展開のスピードを大幅に短縮できる

現代のビジネスにおいて、「時間」は最も貴重な資源の一つです。特に、変化の激しい市場では、「”Time to Market”(製品やサービスを市場に投入するまでの時間)」の短さが、そのまま競争優位性に直結します。

例えば、貴社が画期的な新製品を開発したとします。自社で海外展開の準備を始め、市場調査に半年、人材採用と教育に1年…と時間をかけている間に、海外の競合他社が類似製品を市場に投入してしまったらどうでしょうか。せっかくのビジネスチャンスが、水の泡となって消えてしまいます。

海外営業代行は、この「時間」という課題に対する特効薬です。既に市場を熟知し、販売網の構築ノウハウを持つ専門家チームを活用することで、市場調査から販売開始までのリードタイムを劇的に短縮できます。このスピード感こそが、ライバルに先んじて市場シェアを確保し、先行者利益を得るための重要な鍵となるのです。

メリット4:自社の経営資源をコア業務に集中できる

経営学の基本に「選択と集中」という考え方があります。企業が持つヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源は有限です。これらを分散させるのではなく、自社が最も得意とする分野、つまりコア業務に集中投下することで、企業は最大の競争力を発揮できます。

多くの日本企業にとってのコア業務は、高品質な製品を開発する技術力や、顧客に寄り添うサービス開発力でしょう。不慣れな海外営業に、これらの貴重なリソースを割くのは得策とは言えません。

海外営業代行を活用し、営業という非コア業務(しかし極めて専門的な業務)を外部のプロフェッショナルに任せることで、貴社は本来の強みである製品開発やサービス改善に、すべての力を注ぐことができます。その結果、製品力と営業力の両方が高まるという、理想的な好循環を生み出すことが可能になるのです。

利用前に知っておきたい3つのデメリットとその対策

物事には必ず光と影があります。海外営業代行のメリットを最大限に活かすためには、デメリットとその対策を正しく理解しておくことが不可欠です。

デメリット1:自社に営業ノウハウが蓄積されにくい

これは、多くの企業が懸念する最大のデメリットでしょう。営業活動のすべてを代行会社に依存してしまうと、契約が終了した後に、自社には何も残らない空洞化が起こる可能性があります。

なぜ起こるのか?

日々の営業プロセスや顧客とのやり取りが、すべて代行会社内で完結してしまうためです。レポートで結果の数字だけを見ていても、その数字が「なぜ」「どのようにして」生まれたのかという、生きたノウハウは身につきません。

解決策・対策ポイント

このデメリットを克服する鍵は、丸投げにしないという姿勢です。

定例会議への積極的な参加: 週に1回、月に1回などの定例会議には必ず参加し、活動状況だけでなく、顧客の反応、成功・失敗事例、市場の小さな変化などを細かくヒアリングしましょう。

情報の共有体制を構築する: 営業資料や提案書、顧客とのメールのやり取りなどを、共有フォルダやチャットツールで閲覧できるような体制を依頼できないか、事前に相談しましょう。

「卒業プラン」を検討する: 将来的には自社での内製化を目指していることを伝え、ノウハウ移転を目的としたコンサルティングや、自社スタッフのトレーニングを含んだプランを提案してくれる会社を選びましょう。

デメリット2:営業活動のプロセスが不透明になりやすい

自社の目が直接届かない場所で営業活動が行われるため、具体的にどのようなアプローチが行われているのか、進捗状況はどうなっているのかが分かりにくくなる「ブラックボックス化」のリスクがあります。

なぜ起こるのか?

代行会社とのコミュニケーション不足や、報告体制の不備が主な原因です。悪質なケースでは、実際には活動していないのに、しているように見せかけるといったトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

解決策・対策ポイント

契約前の段階で、活動の可視化に関する取り決めを明確にしておくことが重要です。

KPI(重要業績評価指標)の設定: 月間アプローチ数、アポイント獲得率、商談化率など、具体的な数値目標(KPI)を双方合意の上で設定し、その進捗を定期的に報告してもらいましょう。

詳細なレポートの提出を求める: 単なる結果だけでなく、「どのような企業に」「どのような内容でアプローチし」「どのような反応だったか」が分かる、詳細な活動レポートの提出を義務付けましょう。

CRM/SFA(顧客管理/営業支援システム)の共有: 可能であれば、代行会社が使用しているCRM/SFAへのアクセス権をもらい、リアルタイムで活動状況を確認できるのが理想です。

デメリット3:機密情報の漏洩リスクがある

製品の価格情報、技術情報、顧客リストなど、企業の根幹に関わる機密情報を代行会社と共有する必要があります。そのため、情報漏洩のリスクは常に考慮しなければなりません。

なぜ起こるのか?

代行会社のセキュリティ意識の低さや、管理体制の不備、あるいは従業員の不注意といったヒューマンエラーが原因となります。

解決策・対策ポイント

自社の重要な情報を守るため、以下の点は必ず実行・確認してください。

NDA(秘密保持契約)の締結: これは絶対条件です。契約書の内容も、弁護士などの専門家を交えて、自社にとって不利な点がないか十分に確認しましょう。

セキュリティ認証の確認: その会社が「JIS Q 27001」や「プライバシーマーク(Pマーク)」を取得しているかを確認しましょう。これらは、第三者機関から情報管理体制が適切であると認められた証であり、信頼性の一つの指標となります。

過去のトラブル履歴の確認: 可能な範囲で、過去に情報漏洩などのトラブルを起こしていないか、評判を調査することも重要です。

海外営業代行会社を選ぶための7つの選定ポイント

さて、ここからは本記事の核心部分です。数多く存在する代行会社の中から、いかにして自社にとって最高のパートナーを見つけ出すか。そのための具体的な7つの選定ポイントを、確認すべきことと合わせて詳しく解説します。

ポイント1:委託したい業務範囲は明確か(目的)

「なんとなく海外で売上を伸ばしたい」という漠然とした状態では、最適な会社は見つかりません。まず、自社の課題を棚卸しし、「何のために、何を依頼するのか」を明確にすることが全てのスタートです。

なぜ重要なのか?

目的が曖昧だと、代行会社も的確な提案ができず、結果として費用対効果の低い、的外れなサービスになってしまうからです。

どう確認するか?

以下のチェックリストを参考に、自社の状況を整理してみましょう。

フェーズ: これから市場調査を始める段階? それとも、既に見込み客はいて商談を進めたい段階?

業務: 不足しているのは、アポイントを取る「実行力」? それとも、戦略を立てる「計画力」?

ゴール: 半年後に「10件の商談獲得」を目指す? それとも「1件の代理店契約」を目指す?

この自己分析を行うことで、「新規顧客開拓に強い会社」「戦略コンサルティングが得意な会社」など、探すべき会社のタイプが自ずと見えてきます。

ポイント2:対象国・地域に強みはあるか(地域)

「海外」と一括りにせず、「どの国・地域」でビジネスを展開したいのかを具体的に考えることが重要です。

なぜ重要なのか?

アメリカと中国、タイとドイツでは、言語はもちろん、商習慣、国民性、市場の特性が全く異なります。オールマイティに対応できると謳う会社よりも、特定の国や地域に特化した会社の方が、より深く、実践的なノウハウやネットワークを持っていることが多いからです。

どう確認するか?

ウェブサイトでの実績確認: 狙っている国での具体的な成功事例が掲載されているかを確認します。

現地のネットワーク: 「現地の業界団体との繋がり」「有力な販売代理店とのコネクション」など、単に言語が話せるだけでなく、その国でビジネスを円滑に進めるための「生きた人脈」を持っているか質問してみましょう。

現地拠点の有無: 必須ではありませんが、進出先に拠点や現地スタッフがいる会社は、より迅速で柔軟な対応が期待できます。

ポイント3:自社商材に対する専門性は十分か(専門性)

地域と同様に、どの業界・商材に強みを持っているかも極めて重要な選定基準です。

なぜ重要なのか?

例えば、ITソフトウェアの営業と、大型産業機械の営業では、ターゲット顧客も、アプローチ方法も、必要な専門知識も全く異なります。自社のビジネスを深く理解してもらえなければ、製品の魅力を正しく伝えることはできません。

どう確認するか?

導入事例の詳細なチェック: 会社のウェブサイトで導入事例やお客様の声を確認する際は、企業名だけでなく、「どのような課題に対し」「どのようなアプローチを行い」「最終的にどのような成果が出たのか」というプロセスが具体的に書かれているかをチェックしましょう。

担当者の経歴: 実際に自社の担当となる可能性のある人物が、どのような業界での実務経験を持っているか、尋ねてみるのも有効です。

ポイント4:料金体系は予算と合致しているか(料金)

サービスの質と同じくらい、料金体系が自社の状況にマッチしているかは死活問題です。

なぜ重要なのか?

どんなに優れたサービスでも、予算に見合わなければ継続できません。また、自社のリスク許容度によって、最適な料金体系は異なります。

どう確認するか?

後述する料金体系の種類を理解した上で、自社がどのタイプに当てはまるか考えましょう。

リスクを抑えたい、試験的に始めたい: → 成果報酬型

長期的にじっくり取り組みたい、予算管理を明確にしたい: → 固定報酬型

両方のバランスを取りたい: → ハイブリッド型

複数の会社から見積もりを取り、料金に含まれるサービス範囲(どこまでが基本サービスに含まれ、どこからが追加料金となるのか)を詳細に比較検討することが不可欠です。

ポイント5:翻訳・通訳の品質はビジネスに耐えうるか(品質)

海外営業において、コミュニケーションの品質は、ビジネス全体の成否に直結します。

なぜ重要なのか?

「ビジネスレベルの言語能力」とは、日常会話ができることではありません。製品の複雑な仕様を正確に説明し、厳しい価格交渉を行い、契約書の細かなニュアンスを理解し、時には文化の違いから生じる誤解を解きほぐす、高度なコミュニケーション能力を指します。ここの品質が低いと、大きな商機を逃すだけでなく、国際的なトラブルに発展するリスクさえあります。

どう確認するか?

担当者との事前面談: 可能であれば、実際にプロジェクトを担当する予定のスタッフと、オンラインでも良いので直接話す機会を設けましょう。

トライアルの依頼: 提案書や簡単な製品資料の翻訳をトライアルで依頼し、その品質をチェックするのも一つの手です。

専門用語への対応力: 自社の業界で使われる専門用語のリストを渡し、それらを正しく理解し、説明できるかを確認してみましょう。

ポイント6:コミュニケーション体制は円滑か(体制)

時差や物理的な距離がある海外営業代行では、国内の取引以上に、密なコミュニケーションが成功の鍵を握ります。

なぜ重要なのか?

小さな疑問や懸念をすぐに解消できないと、認識のズレがどんどん大きくなり、後で取り返しのつかない問題に発展しかねません。報告・連絡・相談(ほうれんそう)の質とスピードが、プロジェクトの成否を分けます。

どう確認するか?

報告の頻度と形式: 週次レポート、月次定例会など、報告のルールが明確に定められているか。

コミュニケーションツール: 普段のやり取りで使うツール(メール、Slack、 Microsoft Teamsなど)が自社と合っているか。

緊急時の連絡手段: 時差のある海外で緊急事態が発生した場合の連絡方法や、対応可能な時間帯はどうか。

担当者のレスポンス速度: 問い合わせや質問に対する、最初の段階での返信速度や丁寧さも、その会社のコミュニケーション文化を測る重要な指標です。

ポイント7:改善提案の体制は整っているか(改善力)

本当に優れたパートナーは、ただ言われたことを実行するだけではありません。

なぜ重要なのか?

海外ビジネスは、計画通りに進まないことの連続です。市場は常に変化し、予期せぬ問題も発生します。重要なのは、その変化に対応し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けられるかどうかです。

どう確認するか?

提案型の姿勢: これまでの実績を尋ねる際に、「クライアントの当初の計画に対し、どのような改善提案を行いましたか?」といった質問をしてみましょう。

失敗事例の共有: 成功事例だけでなく、「失敗事例と、そこから何を学び、どう改善したか」を正直に話してくれる会社は、非常に信頼性が高いと言えます。

データに基づいた分析: 報告が、担当者の感覚的なものではなく、データに基づいた客観的な分析を伴っているかを確認しましょう。

海外営業代行の費用相場と料金体系

「で、結局いくらかかるのか?」という、最も気になる費用について解説します。料金体系は主に3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

料金体系は大きく分けて3種類

まずは、この3つの型をしっかり理解しましょう。

- 月額固定報酬型: 毎月、決まった金額を支払う。

- 成果報酬型: アポイント獲得や成約など、成果が出た場合にのみ支払いが発生する。

- ハイブリッド型(固定+成果報酬): 月々の固定費に加え、成果に応じた報酬を支払う。

【料金体系別】費用相場とメリット・デメリット

| 料金体系 | 費用相場 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

| 月額固定報酬型 | 月額30万円~100万円以上 | ・予算が立てやすい ・長期的な関係構築が可能 ・代行会社が安定してリソースを割ける | ・成果が出なくても費用が発生する ・費用対効果が見えにくい場合がある | ・長期的な視点で市場開拓を目指す企業 ・営業活動全体の底上げを図りたい企業 |

| 成果報酬型 | ・アポイント1件:1.5万円~5万円 ・成約額(売上)の5%~20% | ・初期費用を抑えられる ・成果が出なければ支払い不要で低リスク ・代行会社のモチベーションが高い | ・成果の定義が曖昧だとトラブルに ・高額な成果が出ると費用も高騰 ・成果が出にくい商材は敬遠される | ・テストマーケティングで市場の反応を見たい企業 ・リスクを最小限に抑えたいスタートアップ |

| ハイブリッド型 | 月額10万円~50万円 + 成果報酬 | ・固定費と成果報酬のバランスが良い ・代行会社の安定稼働とモチベーションを両立 | ・料金体系がやや複雑になる ・トータルコストの管理に注意が必要 | ・ある程度の活動量を担保しつつ、成果も追いたい企業 ・固定報酬と成果報酬で迷っている企業 |

料金が変動する主な要因

同じ業務を依頼しても、料金が変動する要因がいくつかあります。見積もりを見る際は、これらの点を考慮しましょう。

- 対象国・言語: 英語圏に比べ、特殊な言語(希少言語)や、ビジネスが難しいとされる国・地域は、対応できる人材が限られるため高くなる傾向があります。

- 業務内容の専門性: 一般的なアポイント獲得に比べ、高度な技術知識が必要な商材の営業や、法務・財務に関するコンサルティングを含む場合は、料金が高くなります。

- 依頼するリソース: 担当者の人数や、月間の稼働時間によって料金は変動します。

- 契約期間: 一般的に、短期契約よりも長期契約の方が、月々の単価は割安になる傾向があります。

海外営業代行ならアットグローバルへ

海外展開を成功させる鍵が、信頼できるパートナーとの出会いにあることをお伝えしてきました。しかし、「数ある選択肢の中から、自社に最適な一社をどう見極めればいいか」と、具体的な一歩をためらわれているかもしれません。

もし貴社が、単なる業務委託先ではなく、事業の成功まで共に走り抜ける「伴走者」をお探しなら、私たちアットグローバルの「海外営業・マーケティング代行」をご検討ください。

アットグローバルでは、海外ビジネスを熟知したプロフェッショナルが貴社の「海外事業部」として機能します。アットグローバルのスタッフは、60か国以上で2,300人以上が現地に住み、活動しています。

アットグローバルなら、日本からネットを使ってオンラインで調査するだけではたどり着けない、現地ならではの調査・営業が可能です。

具体的には、市場調査や戦略立案といった上流工程から、具体的な営業アプローチ、展示会サポート、さらには既存代理店の管理に至るまで、貴社のフェーズと課題に合わせて最適なプランを柔軟にカスタマイズできます。

リソース不足やノウハウの欠如といった課題を解決し、貴社のビジネスに深く寄り添い、伴走します。

海外営業のことでお悩みなら、ぜひ一度アットグローバルにお任せください。まずはお気軽なご相談から、貴社の可能性をお聞かせいただければ幸いです。

海外営業代行に関するよくある質問(Q&A)

最後に、これまで多くの企業から寄せられた、よくある質問とその回答をまとめました。

- 営業先リストは自社で用意する必要がありますか?

-

どちらでも構いません。すべてを任せる形で契約することもできますし、貴社で保有している見込み客リストや、過去に展示会で名刺交換したリストを持ち込んで、アプローチを依頼することも可能です。

- どのような商材でも依頼できますか?

-

基本的に、法律で販売が規制されているものや、公序良俗に反するものでなければ、多くの商材が対象となります。ただし、前述の通り、代行会社にはそれぞれ得意な業界・商材があります。例えば、無形のITサービスと、実体のある消費財では、営業ノウハウが全く異なります。

- 契約期間に縛りはありますか?

-

はい、多くの場合、「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」といった最低契約期間が設定されています。これには理由があり、海外営業は、信頼関係の構築やブランド認知の向上に時間がかかるため、1ヶ月程度の短期間では成果を出すのが非常に難しいからです。代行会社側も、専門の人材を確保し、戦略を立てて実行に移すために、一定の期間を必要とします。ただし、展示会のアテンドなど、プロジェクト単位での単発契約が可能なサービスもありますので、目的に応じて問い合わせてみてください。

- 成果が全く出なかった場合、返金保証などはありますか?

-

成果報酬型の契約でない限り、一般的に返金保証はありません。特に「月額固定報酬型」の料金は、成果の有無にかかわらず、契約内容に基づいた営業「活動」そのものに対して支払われる対価だからです。プロの営業活動という役務の提供に対して費用が発生するとお考えください。だからこそ、契約前の会社選びが何よりも重要になります。

海外営業代行まとめ

- 海外営業代行は営業活動を外部の専門企業が担うサービスであり、戦略的パートナーとして機能する

- 市場調査から戦略立案、商談、貿易実務まで一貫してサポート可能

- 自社に海外営業のノウハウや語学人材がなくても、即戦力の専門チームを活用できる

- 固定費を変動費化でき、コスト面で柔軟に海外展開を進められる

- 海外展開におけるスピードとリスク低減を同時に実現できる

- 自社は製品開発などのコア業務に集中しながら営業活動を任せられる

- ブラックボックス化やノウハウ蓄積不足といったデメリットには対策が必要

- 対象国・業界・料金体系・担当者の質など選定ポイントを明確に見極めることが成功の鍵