【最新】インバウンド需要はいつまで続く?今後の拡大と成長予測から見る日本観光の未来

「インバウンド需要は、この先いつまで続くのだろう?」

2022年の水際対策緩和以降、訪日外国人観光客は目覚ましい回復を遂げ、日本の観光地はかつての賑わいを取り戻しました。そして、2025年の大阪・関西万博が閉幕した今、多くの企業担当者の皆様が、この活況が一過性なのか、持続的な成長トレンドなのか、今後の動向に注目していることでしょう。

自社のサービスにインバウンド向けの展開を新たに加えるべきか、あるいは既存の取り組みをさらに強化すべきか。その重要な経営判断を下すためには、インバウンド市場の現状と未来を正確に理解することが不可欠です。

この記事では、最新のデータと政府の政策に基づき、インバウンド需要の今後の見通しを徹底的に分析します。さらに、この巨大な市場でビジネスチャンスを掴むための具体的な戦略まで、業界別に分かりやすく解説していきます。

- インバウンド需要の拡大要因と政府の成長戦略

- 円安や日本文化人気など需要を支える主要要因

- 万博後から2030年にかけた市場動向と長期予測

- 業界別のインバウンド対応戦略と課題解決の方向性

【結論】インバウンド需要は今後も長期的に拡大が続く見込み

まず結論からお伝えします。インバウンド需要は、短期的な変動はありつつも、今後も長期的に拡大が続くと予測されます。

その根拠として、日本政府が観光を国の成長戦略の重要な柱と位置づけ、非常に高い目標を掲げていることが挙げられます。政府は、2030年までに訪日外国人旅行者数を6,000万人、それに伴う消費額を15兆円にまで引き上げるという目標を設定しています。これは、過去最高だった2019年の約2倍の規模であり、国を挙げてインバウンド市場の拡大を推進していくという強い意志の表れです。

先日閉幕した大阪・関西万博は、日本の新たな魅力を世界に発信する絶好の機会となり、この目標達成に向けた大きな追い風となりました。加えて、依然として続く円安傾向や、アニメ・日本食をはじめとする世界的な日本文化への関心の高まりも、インバウンド需要を強力に後押ししています。

もちろん、オーバーツーリズム(観光公害)や観光業界の人手不足といった課題も山積しており、これらの解決なくして持続的な成長は望めません。しかし、これらの課題への対策も進められており、全体としてインバウンド市場は今後も日本経済を牽引する重要な成長分野であり続ける可能性が高いと言えるでしょう。

数字で見るインバウンド需要の現状と推移

結論を裏付けるために、まずは客観的なデータからインバウンド需要の現状を見ていきましょう。

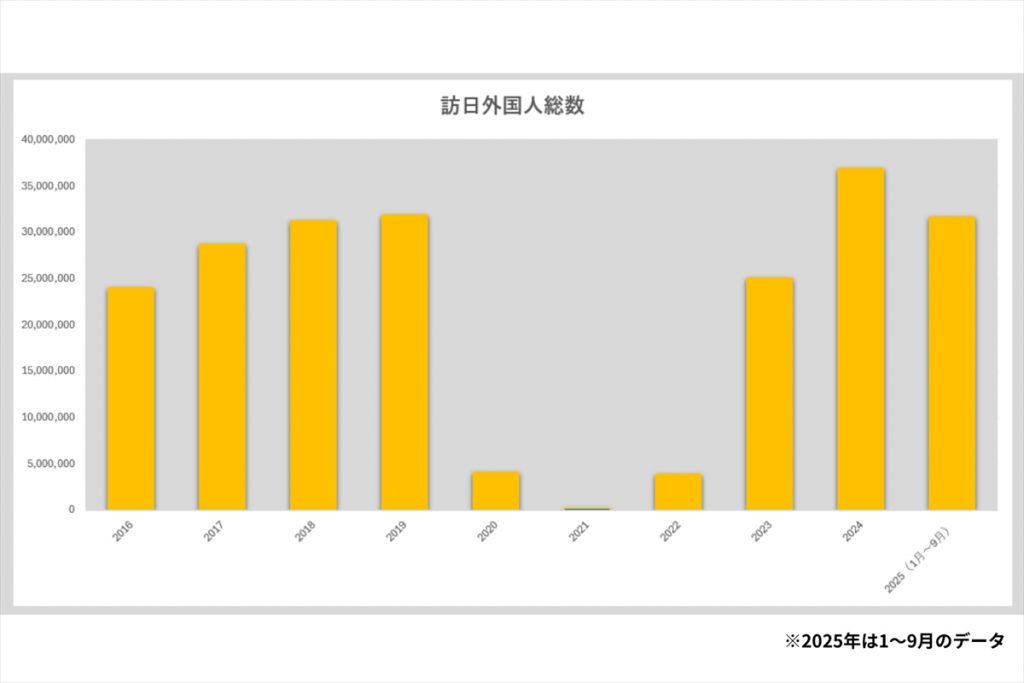

コロナ禍からのV字回復と万博効果

2022年10月の水際対策の大幅緩和を皮切りに、訪日客数は驚異的なスピードで回復しました。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2024年には多くの月でコロナ禍前の2019年同月を上回る訪日客数を記録し、年間を通じて過去最高水準に達しました。(参照:JNTO)

そして2025年4月から10月にかけて開催された大阪・関西万博は、この回復基調をさらに加速させました。万博期間中は、開催地である関西圏を中心に、全国各地で多くの外国人観光客の姿が見られ、宿泊施設や交通機関、飲食店は大きな恩恵を受けました。この万博をきっかけに初めて日本を訪れたという人々も多く、日本の新たなファン層の開拓にも繋がったと考えられます。

消費額の動向と円安の影響

訪日客数の回復に伴い、インバウンド消費額も力強く増加しています。観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によれば、旅行消費総額は2023年の時点で既に過去最高を記録し、その後も順調に推移しています。(参照:観光庁)

ただし、この消費額の増加を分析する際には、円安の影響を考慮に入れる必要があります。例えば、100ドルを持って日本に来た観光客は、1ドル110円の時と150円の時では、日本円で使える金額が大きく異なります。円安は、彼らにとって日本での買い物やサービスが「割安」に感じられるため、消費意欲を刺激する大きな要因となっています。

一方で、彼らの自国通貨(米ドルや人民元など)ベースで見ると、一人当たりの消費額が必ずしも急増しているわけではない、という多角的な視点も重要です。これは、世界的に見れば、まだ相対的に安価であることを示唆しています。

国・地域別の変化

訪日客の内訳にも変化が見られます。コロナ禍前は、中国からの団体旅行客が数・消費額ともに大きな割合を占めていました。現在も中国市場は回復を続けていますが、そのペースは以前より緩やかです。

それに代わって存在感を増しているのが、韓国、台湾、香港といった東アジアの近隣市場からのリピーター層です。また、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアといった欧米豪からの個人旅行客や、東南アジア諸国からの旅行客も顕著に増加しています。(参照:JNTO)

特に欧米豪からの旅行客は、滞在期間が長く、一人当たりの消費額も高い傾向にあり、インバウンド市場の質の向上に貢献しています。このように、訪日客の国籍が多様化している点は、市場の安定性を高める上で非常にポジティブな要素と言えるでしょう。

なぜインバウンド需要は拡大し続けるのか?4つの理由を解説

一部では「万博が終われば需要は落ち着くのでは?」という声も聞かれますが、インバウンド需要の拡大を支える要因は、一過性のイベントだけではありません。ここでは、需要が継続する4つの根本的な理由を解説します。

理由1:依然として続く円安の恩恵

最大の要因の一つが、歴史的な円安です。外国人観光客にとって、日本の高品質な商品、美味しい食事、丁寧なサービスが、自国で体験するよりもはるかに安価に享受できる状況が続いています。

この「コストパフォーマンスの高さ」は、日本を旅行先として選ぶ上で極めて強力な動機付けとなっています。同じ予算でもより多くの体験ができ、より長く滞在できるため、観光客の満足度を高め、消費額の増加にも直接的に繋がっています。為替レートが現在の水準で推移する限り、この円安の恩恵はインバウンド需要を支える大きな柱であり続けるでしょう。

理由2:政府による強力な観光立国政策

前述の通り、日本政府は観光を国の基幹産業と位置づけ、「観光立国推進基本計画」のもとで様々な施策を推進しています。これには、戦略的なビザの緩和、地方への誘客を促すためのプロモーション強化、多言語対応や無料Wi-Fiといった受け入れ環境の整備などが含まれます。

国が明確な目標と戦略を持ってインバウンド誘致に取り組んでいるという事実は、市場の将来性に対する信頼性を高めます。今後も、より多くの旅行者が快適に日本観光を楽しめるよう、官民一体となった取り組みが継続されていくと考えられます。

理由3:世界を惹きつける日本の多様な魅力

日本の観光資源は、非常に多様で奥深いことが大きな強みです。京都の寺社仏閣に代表される伝統文化や歴史、北海道の雪景色や沖縄の美しい海といった豊かな自然、そして世界最高水準の治安の良さ。これらは、時代や国籍を問わず人々を惹きつける普遍的な魅力です。

さらに近年では、アニメ、マンガ、ゲームといったポップカルチャーが、世界中の若者にとって日本を訪れる大きな動機となっています。また、「美食の国」としての評価も高く、高級な懐石料理からラーメンや寿司といった日常食まで、幅広い食文化が体験できることも、強力な魅力の一つです。

理由4:「モノ消費」から「コト消費」への質的変化

インバウンド市場は、量的な拡大だけでなく、質的な変化も遂げています。かつて主流だった、有名観光地を巡りブランド品を買い求める「モノ消費」から、その土地ならではのユニークな体験を重視する「コト消費」へと、旅行者のニーズがシフトしています。

例えば、地方の農家での収穫体験、伝統工芸のワークショップへの参加、アニメの聖地巡礼など、よりパーソナルで記憶に残る体験への関心が高まっています。この「コト消費」へのシフトは、これまで光が当たりにくかった地方に新たなビジネスチャンスを生み出し、リピーターの獲得や滞在期間の長期化にも繋がる重要なトレンドです。

インバウンド需要の未来予測【2025年閉幕後・2030年】

それでは、これらの要因を踏まえ、インバウンド需要の未来を具体的に予測してみましょう。

短期予測(〜2026年):万博後の反動と新たなステージ

大阪・関西万博が閉幕した直後は、その反動で一時的に訪日客数の伸びが鈍化する可能性も考えられます。特に、万博を目的に来日した層が一巡するためです。

しかし、万博を通じて日本の認知度は世界的にさらに高まりました。万博で紹介された日本の最先端技術や文化に触れた人々が、次なる訪日旅行の潜在顧客となります。したがって、短期的な調整期間を経た後、インバウンド市場は再び安定した成長軌道に戻り、新たなステージへと移行していくと予測されます。万博のレガシーをいかに次の観光誘致に繋げていくかが、今後の鍵となるでしょう。

長期予測(〜2030年):政府目標達成に向けた持続的成長

長期的に見れば、インバウンド市場の展望は非常に明るいと言えます。政府が掲げる「2030年に訪日客数6,000万人」という目標は、決して非現実的な数字ではありません。

世界一の観光大国であるフランスは、年間約1億人もの観光客を受け入れています。日本の持つ多様な観光資源やポテンシャルを考えれば、現在の倍近い訪日客を受け入れる余地は十分にあります。この目標達成に向けて、今後も航空路線の拡充や、まだ知られていない地方の観光資源のプロモーションなどが積極的に行われることで、市場は持続的に成長していくと考えられます。

注意すべきリスク:需要の減少・停滞要因

もちろん、楽観的な予測ばかりではありません。今後のインバウンド市場には、以下のようなリスク要因も存在します。これらのリスクを認識し、備えておくことも重要です。

- 為替の変動: 急激な円高に振れた場合、日本の「割安感」が薄れ、需要にブレーキがかかる可能性があります。

- 国際情勢の変化: 世界的な景気後退や、地政学的なリスク、新たな感染症の流行などが起これば、海外旅行マインド全体が冷え込む恐れがあります。

- オーバーツーリズムの深刻化: 特定の観光地に観光客が集中しすぎることで、交通渋滞やゴミ問題が悪化し、観光客自身の満足度低下や地域住民との軋轢を生む可能性があります。これは日本の観光地としてのブランドイメージを損なうリスクをはらんでいます。

- 国内の人手不足: 観光客は増えても、それを受け入れる宿泊施設や飲食店、交通機関での人手不足が深刻化すれば、サービスの質が低下し、機会損失に繋がります。

【業界別】インバウンド需要を取り込むための具体的な対策と戦略

拡大が見込まれるインバウンド市場のチャンスを掴むためには、具体的な対策が必要です。ここでは、業界別に実践的な戦略をご紹介します。

全業界共通の基本戦略

まずは、どの業界にも共通する基本的な取り組みです。

多言語対応

WebサイトやSNS、店舗のメニュー、案内表示などを多言語化することは基本中の基本です。特に英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語は優先度が高いでしょう。近年は高精度な翻訳ツールも多く登場しており、導入のハードルは下がっています。

キャッシュレス決済の導入

海外ではキャッシュレス決済が主流です。各種クレジットカードはもちろん、銀聯(UnionPay)やAlipay、WeChat Payといった海外で広く使われているQRコード決済サービスに対応することは、機会損失を防ぐ上で必須と言えます。

SNS・インフルエンサー活用

訪日客の多くは、旅行先の情報をSNSで収集します。InstagramやTikTokに加え、中国のWeibo(微博)やWeChat(微信)など、ターゲットとする国のユーザーが多いプラットフォームで情報発信を行うことが有効です。現地のインフルエンサーを起用したプロモーションも、高い効果が期待できます。

宿泊業

体験型プランの開発

単に宿泊する場所を提供するだけでなく、着物体験や茶道、書道といった日本の伝統文化体験や、近隣の農家と連携した収穫体験などを組み合わせた宿泊プランは、「コト消費」を求める旅行客に強く響きます。

富裕層向けサービスの強化

滞在期間が長く消費額も大きい富裕層向けに、プライベートガイドの手配、オーダーメイドの旅行プラン作成、質の高いコンシェルジュサービスなどを提供することで、高い収益性が見込めます。

多言語対応スタッフの確保・育成

AIやツールでの対応には限界があります。きめ細やかなおもてなしを提供するためには、語学が堪能なスタッフの採用や、既存スタッフへの語学研修が重要になります。

飲食業

多様な食文化への対応

食に関する禁忌や制限を持つ旅行客は少なくありません。イスラム教徒向けのハラル認証メニューや、ベジタリアン・ヴィーガン向けのメニューを用意することで、これまで取りこぼしていた顧客層を獲得できます。

予約システムの多言語化

特に人気店では、オンラインでの事前予約が一般的です。予約サイトやシステムを多言語化することで、外国人観光客がスムーズに予約できるようになり、来店に繋がりやすくなります。

食体験の提供

ラーメンのスープ作りや寿司握り体験といった料理教室、酒蔵や味噌蔵の見学ツアーなど、「食べる」だけでなく「作る・知る」という体験を付加価値として提供することも有効です。

小売業

免税手続きの簡素化・DX化

免税手続きは、外国人観光客にとって手間のかかるプロセスです。手続きをデジタル化し、専用カウンターでの待ち時間を短縮するなど、スムーズな買い物体験を提供することが顧客満足度向上に繋がります。

日本らしい商品開発

外国人観光客が求めているのは、自国でも手に入るブランド品だけではありません。地域限定のお菓子、伝統工芸品、機能的でデザイン性の高い日本の文房具や日用品など、「日本でしか買えない」魅力的な商品を揃えることが重要です。

越境ECの活用

店頭で商品を気に入ってもらえたら、帰国後もオンラインで購入できる越境ECサイトへ誘導しましょう。リピート購入を促すことで、一度きりの関係で終わらない長期的な顧客を育てることができます。

持続可能なインバウンド成長に向けた課題と国の取り組み

インバウンド市場の持続的な成長のためには、解決すべき社会的な課題も存在します。これらの課題と、それに対する国の取り組みを理解しておくことも、事業戦略を立てる上で役立ちます。

課題1:オーバーツーリズム(観光公害)との向き合い方

京都のバスが満員で市民が乗れない、富士山の登山道が混雑し危険な状況になっているなど、一部の地域ではオーバーツーリズムが深刻な問題となっています。これは、観光客の満足度を下げ、地域住民の生活を脅かすだけでなく、日本の観光全体のイメージダウンにも繋がりかねません。

対策として、国や自治体は、まだあまり知られていない地方の魅力を発信して観光客を分散させる取り組みや、旅行代金が比較的安い閑散期の魅力をアピールして訪問時期を平準化するプロモーションを進めています。また、一部の施設では入場制限や事前予約制を導入する動きも広がっています。

課題2:深刻化する観光業の人手不足

インバウンド需要の急回復に、現場の人材供給が追いついていない状況は、多くの業界で深刻です。特に宿泊業や飲食業では、人手不足が原因で予約を制限せざるを得ないケースも発生しています。

この課題に対し、自動チェックイン機や配膳ロボットといった省人化技術の導入を支援する補助金制度が設けられています。また、特定技能などの在留資格を活用した外国人材の受け入れ拡大や、賃金アップを含めた労働環境の改善を通じて、観光業を魅力的な職場にしていく取り組みも進められています。

課題3:地方のインフラ整備という伸びしろ

インバウンド需要を大都市だけでなく全国に波及させるためには、地方の受け入れ環境整備が不可欠です。特に、駅から観光地までの「二次交通」の不足や、公共交通機関での多言語対応の遅れ、快適な無料Wi-Fi環境の未整備などが課題となっています。

国は、これらのインフラ整備に対して財政的な支援を行うとともに、複数の交通機関をスマートフォン一つで予約・決済できるMaaS(Mobility as a Service)の導入などを推進し、外国人観光客が地方でもストレスなく周遊できる環境づくりを目指しています。

インバウンド需要の強化をしたい企業をアットグローバルがサポート

インバウンド需要を確実に取り込むには、Webサイトやパンフレットの翻訳、店頭でのコミュニケーションといった「多言語対応」が欠かせません。しかし、「専門的な内容を正確に伝えられるか」「多様な国籍のお客様にどう対応すればいいか」といった言葉の壁に、課題を感じている企業様も多いのではないでしょうか。

私たちアットグローバルは、20年以上にわたり企業のグローバルビジネスを支援してきた言語のプロフェッショナル集団です。世界50言語以上に対応する高品質な翻訳・通訳サービスを軸に、多言語Webサイト制作から海外マーケティングまで、貴社のインバウンド戦略をワンストップでサポートします。

私たちは、異文化理解を深め、円滑なコミュニケーションを実現するためのグローバルビジネス研修を提供しています。インバウンド対応の強化をご検討中であれば、ぜひ一度、アットグローバルまでお気軽にご相談ください。

インバウンド関連のよくある質問(FAQ)

- 2025年の大阪・関西万博が終わった今、これから投資(設備導入や人材採用)を始めてもブームに乗り遅れることはありませんか?

-

乗り遅れることはありません。むしろ、今が重要な時期です。万博は起爆剤でしたが、インバウンド需要の根本は、円安や日本の多様な魅力、そして政府の長期的な観光立国政策にあります。市場は短期的な「ブーム」から、持続的な「成長期」へと移行しています。

今後は、画一的なサービスではなく、特定の国や趣味・嗜好に合わせた専門性の高いサービスが求められます。これから参入・強化されるのであれば、ターゲットを明確に絞り、質の高い体験を提供することで、先行する企業との差別化を図ることが可能です。

- インバウンド客の中でも、特に単価の高い「富裕層」を取り込むためには、具体的にどのようなサービスやアプローチが有効ですか?

-

富裕層に響くのは「希少性」「専門性」「プライベート感」です。単なる高級品の提供ではなく、彼らだけが体験できる特別な時間を提供することが鍵となります。

例えば、通常は非公開の文化財のプライベート鑑賞、ミシュラン星付きシェフを貸し切っての食事会、著名な職人から直接指導を受けられる伝統工芸体験などが挙げられます。

また、多言語対応の優秀なコンシェルジュを配置し、移動手段から急な要望までシームレスに対応できる体制を整えることが、信頼と満足度を高める上で不可欠です。

- 大都市だけでなく、私たちのいる地方にもインバウンド客を呼び込むチャンスはありますか?成功している地方の事例があれば知りたいです。

-

地方にこそ大きなチャンスがあります。政府もオーバーツーリズム対策として地方への誘客を強力に推進しており、体験価値を求める「コト消費」へのシフトは地方にとって追い風です。

成功事例として、サイクリングロードを整備し世界中のサイクリストを魅了する「しまなみ海道」や、豪雪地帯という自然環境を活かしたスノーリゾートで欧米豪の長期滞在客を掴んだ長野県白馬村などがあります。

自地域の独自の自然、文化、食といった「そこでしかできない体験」を磨き上げ、ターゲットに響く形で発信することが成功の鍵です。

- インバウンド対応で多言語対応やキャッシュレス化は必須とありますが、どの国・言語・決済方法から優先的に対応すべきですか?

-

まずは、最も広く通用する「英語」と、主要なクレジットカード(Visa, Mastercard)への対応が最優先です。これが全ての基本となります。その上で、日本政府観光局(JNTO)の統計で自地域への来訪者が多い国を調べ、優先順位をつけましょう。

一般的には、訪日客数が多くリピーターも多い台湾・香港向けの「繁体字」、韓国向けの「韓国語」の優先度が高いです。決済方法では、東アジアで普及しているQRコード決済も有効ですが、まずは汎用性の高いクレジットカード対応を徹底することが費用対効果の高い一手です。

- インバウンド客が増えることで、日本人のお客様が離れてしまう懸念はありませんか?両立させるための工夫はありますか?

-

これは非常に重要な視点です。両立の鍵は「明確なルールと情報提供」そして「サービスの質の維持」です。

例えば、温泉の入浴方法や食事のマナーなどを、イラストを交えた多言語で分かりやすく掲示することで、文化の違いによる摩擦を減らすことができます。また、予約システムを導入して混雑をコントロールしたり、平日に日本人客限定のプランを提供したりすることも有効です。

インバウンド対応で得た収益を、施設の改修や従業員の待遇改善に充て、全てのお客様へのサービス品質を向上させるという姿勢を示すことが、双方の信頼を繋ぎ止めます。

インバウンド需要はいつまで続くのかまとめ

- インバウンド需要は短期的変動はあれど長期的に拡大が続く見込み

- 政府は2030年までに訪日客6,000万人・消費額15兆円を目標としている

- 円安が続く限り、日本旅行のコスパの高さが需要を支える

- 万博後も日本の魅力と知名度向上が新たな訪日需要を生む

- 日本の多様な文化・自然・食・安全性が世界的に評価されている

- 「モノ消費」から「コト消費」への転換で地方観光が活性化している

- 政府と自治体が観光インフラ整備・人手不足対策を推進している

- 為替変動や国際情勢が一時的なリスク要因となり得る

- 今後は量より質を重視した体験型・富裕層向けの観光が成長の鍵となる