機械翻訳の問題点と企業が避けるべき3大リスク解説

海外の取引先に送る契約書、ウェブサイトの英語版、社内資料の多言語展開…「この翻訳、機械翻訳で本当に大丈夫?」と不安になる瞬間はありませんか?

グローバルなビジネス展開が当たり前になった今、海外の取引先とのメール、資料の翻訳、ウェブサイトの多言語化など、翻訳業務に直面する機会は急激に増えています。そんな時、ボタン一つで瞬時に訳文を出してくれる機械翻訳は、非常に魅力的で便利なツールです。

しかし、その手軽さの裏には、ビジネスを根幹から揺るがしかねない大きなリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。

とはいえ、機械翻訳にも問題点があります。コスト削減のために安易に機械翻訳を使った結果、企業の信頼を大きく損なってしまったり、大きなビジネスチャンスを逃してしまったりするケースは、残念ながら後を絶ちません。

この記事では、もうあなたが翻訳方法で迷わないための、明確な使い分け基準を提示します。「どんな文書を、誰に向けて、何のために翻訳するのか?」という視点から、プロの翻訳会社に依頼すべき場面と、機械翻訳を賢く活用できる場面を、具体的かつ分かりやすく解説していきます。

- 機械翻訳が抱える品質・セキュリティ・責任の各リスク

- ビジネスにおける機械翻訳と翻訳会社の適切な使い分け基準

- 機械翻訳を安全に利用するための条件と注意点

- 信頼できる翻訳会社の選定基準と確認ポイント

機械翻訳の問題点とは?

ここで言う「損害」とは、金銭的な損失だけを指すのではありません。企業の信用低下、ブランドイメージの毀損、法的なトラブルなど、目には見えにくいけれど、回復に多大な時間とコストがかかるダメージも含まれます。

なぜ、機械翻訳がこのようなリスクをはらんでいるのか。その正体は、機械翻訳が構造的に抱える3つの「ビジネスリスク」にあります。それらの問題点について解説しましょう。

問題点1:品質リスク

現在の機械翻訳、特にニューラル機械翻訳(NMT)の精度は飛躍的に向上しました。しかし、それはあくまで「完璧ではない」という前提の上に成り立っています。AIは文法構造や単語の出現パターンを統計的に学習しているに過ぎず、人間のように真の意味で文脈や背景を「理解」しているわけではありません。

例えば、契約書に出てくる専門的な法律用語(例:「indemnify(補償する)」と「compensate(賠償する)」の微妙な違い)や、業界特有の技術用語を、文脈に合わせて正確に翻訳することは依然として困難です。たった一つの単語の誤訳が、交渉相手にまったく違う意図で伝わり、有利に進んでいたはずの商談が破談になる、といった事態も起こり得ます。

また、製品マニュアルの誤訳は、ユーザーの誤使用を招き、製品事故につながる可能性があります。例えば「Turn the valve clockwise to close.(バルブを時計回りに回して閉める)」という指示を誤って「反時計回り」と訳してしまえば、重大な事故を引き起こしかねません。

そうなれば、クレーム対応やリコール、場合によっては訴訟問題へと発展し、企業は計り知れない損害を被ります。マーケティングコピーの不自然な翻訳が、SNSで嘲笑の的になり、大切に育ててきたブランドイメージを一瞬で傷つけることもあります。これらは、機械翻訳の「品質リスク」が引き起こす、現実的な脅威なのです。

問題点2:セキュリティリスク

無料で利用できる機械翻訳サービスの多くは、入力されたテキストデータを、AIの翻訳精度を向上させるための「学習データ」として二次利用する、と利用規約に明記しています。これは、サービスの改善という目的がある一方で、利用者にとっては重大なセキュリティリスクを意味します。

もし、あなたが開発中の新製品に関する情報や、取引先と交渉中の契約内容、顧客の個人情報などを、こうした無料ツールに入力してしまったらどうなるでしょうか。その機密情報がサーバーに蓄積され、意図しない形で外部に漏洩したり、システムの脆弱性を突かれて第三者に盗まれたりする可能性を否定できません。

また、入力した専門用語や独自の言い回しが、他のユーザーの翻訳結果として表示され、間接的に情報が漏洩するリスクも考えられます。

「まさかそんなことはないだろう」と思うかもしれませんが、これは実際に起こりうる非常に深刻なセキュリティリスクです。機密保持を事業の生命線とする企業にとって、このリスクは絶対に無視できません。

問題点3:責任リスク

最も重要な点は、AIつまり機械翻訳は、その翻訳結果に対して一切の責任を負わないということです。

もし、機械翻訳が出力した契約書の訳文にミスがあり、自社に著しく不利な契約を結んでしまったとしても、その責任を機械翻訳サービスの提供元に問うことはできません。

利用規約には、通常「提供する情報の正確性について保証しない」「利用によって生じたいかなる損害についても責任を負わない」といった免責事項が明記されています。翻訳ミスによって発生したすべての損害、すべての法的トラブルの責任は、最終的にそのツールを利用したあなたの会社が負うことになります。

ビジネスにおける翻訳は、単なる「言葉の置き換え」ではなく、その内容に責任を伴う「公式なコミュニケーション」です。この責任の所在こそが、機械翻訳とプロの翻訳の決定的な違いと言えるでしょう。

機械翻訳を使う前に知っておくべき鉄則

ここまで見てきたように、機械翻訳の利用には、ビジネスの根幹を揺るがしかねないリスクが常に伴います。

だからこそ、私たちは一つの鉄則を心に刻む必要があります。

それは、「翻訳の失敗によって、少しでもビジネスに損害を与える可能性があるのなら、その翻訳はプロの翻訳会社に依頼する」ということです。これが、グローバルなビジネスシーンで自社を守るための、唯一絶対のルールなのです。

翻訳会社と機械翻訳の使い分けガイド

それでは、具体的な業務シーンにおいて、どのように翻訳会社と機械翻訳を使い分ければ良いのでしょうか。

ここでは、もう迷わないための「使い分け完全マップ」をご提供します。あなたの目の前にある翻訳業務がどちらに当てはまるか、確認しながら読み進めてみてください。

ケース1:【迷わず翻訳会社へ】企業の信頼と成否に関わる場面

まず、企業の「外」に出るすべての公式な文書、つまり、顧客、取引先、株主、そして社会全体の目に触れる可能性があり、その内容の正確性に1%のミスも許されない文書は、迷わずプロの翻訳会社に依頼してください。

なぜプロに依頼すべきなのか?

プロの翻訳会社が行うのは、単なる言語の変換ではありません。その分野の専門知識を持つ翻訳者が、文書が使われる文化的背景や文脈を深く読み解き、一語一句、正確な翻訳を提供します。

さらに、翻訳者とは別のチェッカー(校正者)がダブルチェックを行うことで、ヒューマンエラーを防ぎ、品質を保証します。文化的タブーや現地の商習慣にも配慮し、真に「伝わる」コミュニケーションを実現します。

秘密保持契約(NDA)に基づき、あなたの会社の機密情報を厳格に守ることも当然の義務です。これらは、企業の「顔」としての品質と信頼性を担保するために不可欠なプロセスです。

具体的な文書リスト

- 《法務・契約》:契約書、利用規約、プライバシーポリシー、特許関連文書、訴訟資料

- 理由:一語一句が法的拘束力を持ち、権利や義務を直接的に左右するため。曖昧な表現や誤訳は、将来的な紛争の火種となります。

- 《財務・IR》:決算報告書、有価証券報告書、株主向け資料、アニュアルレポート

- 理由:投資家の判断に重大な影響を与え、金融商品取引法などの法律で正確性が厳しく求められるため。誤った数値や表現は、株価の暴落や当局からの罰則につながる恐れがあります。

- 《公式広報・マーケティング》:プレスリリース、公式Webサイト、会社案内、広告コピー、カタログ

- 理由:企業の公式な「声」であり、ブランドイメージや顧客の購買意欲に直結するため。不自然な言い回しや文化的に配慮のない表現は、企業の品位を疑わせます。

- 《製品・技術(顧客向け)》:取扱説明書、マニュアル、安全データシート(SDS)、医療機器の添付文書

- 理由:ユーザーの安全確保や製品の正しい使用に不可欠であり、PL法(製造物責任法)にも関わるため。操作ミスや健康被害を防ぐ、極めて高い正確性が求められます。

- 《人事(公式)》:就業規則、雇用契約書、人事評価制度に関する公式文書

- 理由:従業員の権利と義務を定め、労務トラブルを防ぐための法的根拠となるため。国ごとに異なる労働法規への準拠も必要です。

これらの文書に機械翻訳を使うことは、プロのパイロットが操縦すべき旅客機を、車の運転免許しか持たない人が操縦するようなものです。絶対にあってはならない、と覚えておいてください。

ケース2:【条件付きで機械翻訳OK】社内利用で、リスクが限定的な場面

一方で、翻訳の失敗がビジネス上の大きな損害に直結しない、限定的な場面においては、機械翻訳を有効なツールとして活用することが可能です。ただし、それはあくまで厳格なルールを守るという「条件付き」での話です。

守るべき4つの絶対条件

機械翻訳を安全に利用するためには、以下の4つのルールを必ず守ってください。一つでも守れない場合は、利用を中止し、プロへの依頼を検討すべきです。

- 社内利用に限定する

- 翻訳結果を、顧客や取引先など、社外の人の目に触れる資料にコピー&ペーストして使うことは絶対にしないでください。あくまで個人の参考情報として扱います。

- 機密情報・個人情報を含まない

- 契約内容、価格情報、未公開の製品情報、従業員や顧客の個人情報など、漏洩した場合に問題となる情報は絶対に入力しないでください。匿名化できない情報は対象外と考えるべきです。

- セキュリティが保証された法人向けツールを使う

- 無料ツールではなく、入力したデータが二次利用されず、通信が暗号化されるなど、セキュリティ対策が明記された法人向けの有料サービスを選びましょう。利用前に情報システム部門に相談するのも一案です。

- 最終的な意味の確認は人間が行う

- 機械翻訳の結果を鵜呑みにせず、必ず内容を理解できる人が「意味が大きく違っていないか」「致命的な誤解を生む表現はないか」を確認するプロセスを入れてください。

具体的な活用シーンリスト

上記の4つの条件をすべてクリアできる場合に限り、以下のようなシーンで機械翻訳を活用できます。

- 《情報収集》:海外のニュース、競合他社のWebサイトやブログの「概要」をざっくりと把握する

- 目的はあくまで、大まかなトレンドや動向を素早く掴むこと。ここから得た情報を元に、正確なレポートや分析資料を作成する場合は、別途、正確な翻訳や裏付け調査が必要です。

- 《社内コミュニケーション》:外国人社員との日常的なチャットやメールでの簡単な意思疎通

- 業務の進捗確認や簡単な質疑応答など、非公式で、記録として重要性が低いコミュニケーションに限ります。複雑な指示や重要な決定事項の伝達、人事評価に関するフィードバックなどには絶対に使用しないでください。

- 《翻訳の下訳(ドラフト)作成》:プロの翻訳者や語学堪能な社員が後で全面的に手直しする前提の「たたき台」として

- ゼロから翻訳する手間を省き、作業効率を上げる目的で利用します。ただし、訳文の品質はゼロから見直すくらいの気持ちで、徹底的に修正・リライトする必要があります。これを「ポストエディット」と呼び、専門的なスキルが求められます。

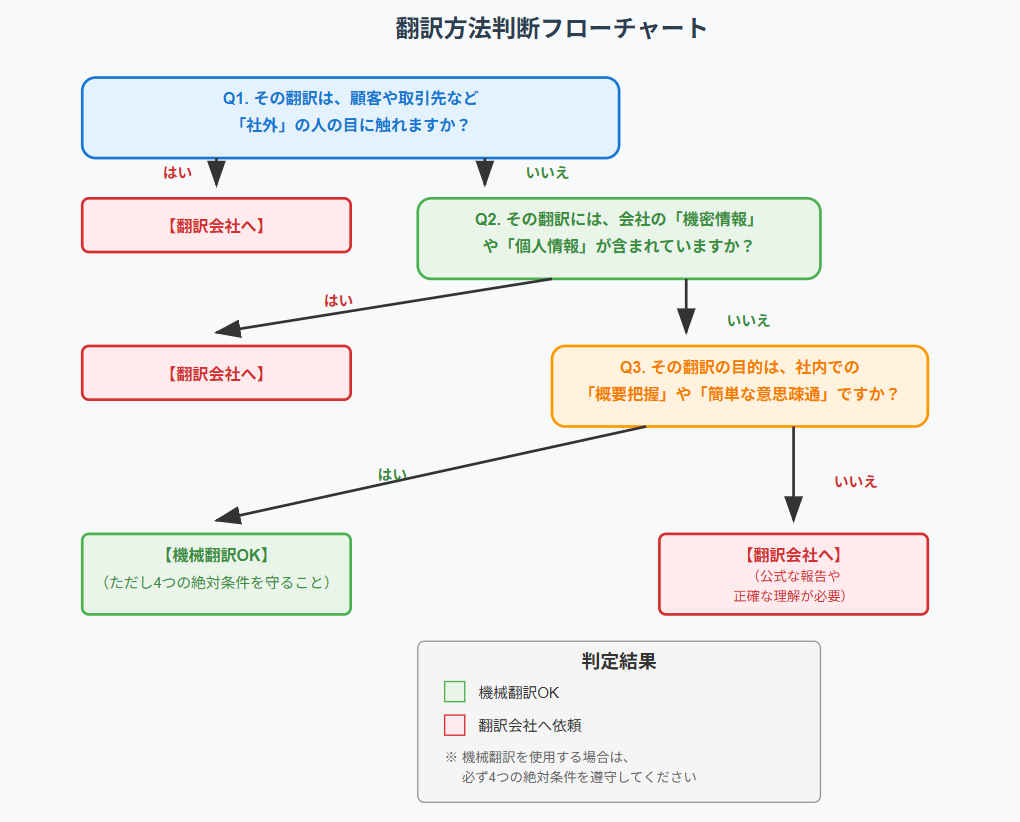

【図解】一目でわかる!翻訳方法判断フローチャート

頭の中を整理するために、以下の質問に順番に答えてみてください。あなたの進むべき道がはっきりと見えてきます。

翻訳会社を選ぶ際の3つのチェックポイント

「使い分けマップ」の結果、あなたの翻訳業務が「プロの翻訳会社に依頼すべき」と判断された場合、次に重要になるのが、信頼できるパートナーとしての翻訳会社を選ぶことです。

価格の安さだけで選んでしまうと、結局、品質が伴わず、後悔することになりかねません。以下の3つのポイントをチェックして、自社に最適な翻訳会社を見つけましょう。

チェックポイント1:専門分野と実績

翻訳は、すべての会社がすべての分野を得意としているわけではありません。自社が属する業界(医療、IT、金融、法律、製造業など)の翻訳実績が豊富で、その分野に精通した専門の翻訳者が在籍している会社を選びましょう。

会社のウェブサイトで「対応分野」や「取引実績」のページを確認したり、見積もり依頼時に、同様の文書の翻訳経験があるかを具体的に質問したりすることが有効です。可能であれば、過去の翻訳サンプル(匿名化されたもの)を提示してもらい、品質を直接確認するのも良い方法です。

チェックポイント2:品質とセキュリティ体制

プロの仕事は品質が命です。翻訳者一人が作業して終わり、という会社ではなく、翻訳者とは別のチェッカー(校正者)が訳文を厳しくチェックする「ダブルチェック体制」が確立されているかを確認しましょう。

これを「翻訳→チェック(校正)」または「T-E(Translation-Editing)」プロセスと呼びます。さらに、ネイティブスピーカーによる最終確認「P(Proofreading)」を加えた「T-E-P」プロセスを提供している会社は、より高品質を期待できます。

また、「ISO 17100(翻訳サービスの国際規格)」や「ISO 27001(情報セキュリティの国際規格)」といった国際認証を取得しているかどうかも、その会社の品質とセキュリティ体制の信頼性を客観的に測る良い指標となります。

チェックポイント3:担当者の対応力

実際にやり取りをする翻訳コーディネーターや営業担当者の対応力も、非常に重要な選定基準です。

単に見積もりを出すだけの「窓口」ではなく、こちらの翻訳の目的や背景、ターゲット読者などを深くヒアリングし、最適な翻訳プロセスや料金プランを提案してくれる「パートナー」となりうるかを見極めましょう。

問い合わせへの返信の速さや丁寧さ、質問に対する回答の的確さ、そして翻訳プロセス全体の透明性などから、その会社のコミュニケーション能力や顧客対応への姿勢を判断することができます。良い担当者は、潜在的な課題を先回りして指摘してくれることもあります。

信頼できる翻訳パートナーを選ぶという選択

機械翻訳の限界と、それに伴うビジネスリスクを理解した今、翻訳の品質が企業の信頼や成果に直結する場面では、慎重な判断が求められます。 そのような場面では、単なる翻訳作業ではなく、文脈や文化的背景を踏まえた「伝わる言葉」を提供できる専門パートナーの存在が不可欠です。

アットグローバルでは、IT・医療・金融・法務など各分野に精通した翻訳者が、厳格な品質管理体制のもと、正確かつ配慮の行き届いた翻訳を提供しています。 お客様の目的や読者に応じた最適な表現を追求し、言葉を通じてビジネスの信頼と成果を支えることを目指しています。

翻訳に関する課題や不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。 貴社のグローバルコミュニケーションを支える、最適な方法をご提案いたします。

よくある質問(Q&A)

- DeepL、Google翻訳、ChatGPTなど、結局どの機械翻訳ツールが一番精度が高いのですか?

-

多くの比較検証で特定の分野(例:ヨーロッパ言語間の翻訳)ではDeepLが自然な訳文を出すと評価されることが多いですが、対応言語の多さではGoogle翻訳が優れています。また、ChatGPTのような生成AIは、背景情報を与えることで訳文のトーンや文脈を調整できる強みがあります。

結論として、「どのツールが一番」という絶対的な答えはなく、翻訳する内容や言語、目的に応じて最適なツールは異なります。

- 機械翻訳の精度を上げるために、原文(日本語)を入力する際に気をつけるべきことはありますか?

-

はい、あります。これは「プリエディット」と呼ばれる考え方です。具体的には、

①主語と述語を明確にする(主語を省略しない)

②一文を短くシンプルにする(「~で、~ですが、~なので」といった長文を避ける)

③曖昧な表現や比喩を使わない

④誤字脱字をなくす

といった点が挙げられます。AIが文法的に解釈しやすい「綺麗な」文章を入力することが、結果的に翻訳の質を向上させます。

- 自社独自の専門用語や製品名を、毎回正しく翻訳させる方法はありますか?

-

多くの法人向け有料翻訳ツールには「用語集(グロッサリー)」機能が搭載されています。

ここにあらかじめ「原文(例:弊社の製品名A)」と「訳文(例:Product A)」を登録しておくことで、AIはそのルールに従って翻訳を行います。これにより、訳文の揺らぎを防ぎ、固有名詞や専門用語の統一性を保つことが可能になります。

- 機械翻訳した結果をプロに手直し(ポストエディット)してもらう場合、最初からプロに頼むのと比べてコストはどれくらい安くなりますか?

-

一般的に、ポストエディットはゼロから翻訳(フル翻訳)するよりもコストを抑えられますが、「常に半額になる」といった単純な話ではありません。

機械翻訳の出来が悪く、ほぼ全文を書き直す必要がある場合は、フル翻訳と変わらない、あるいはかえって手間がかかり高くなるケースもあります。コストメリットが生まれるかどうかは、原文の質と機械翻訳エンジンの性能に大きく依存します。

- PDFやPowerPointのファイルを、レイアウトを崩さずにそのまま機械翻訳することはできますか?

-

近年、ファイル形式を保持したまま翻訳できるツールが増えています。しかし、特に図やグラフが多用された複雑なレイアウトの場合、文字が枠からはみ出したり、改行位置が不自然になったりといった「レイアウト崩れ」は頻繁に発生します。

これは、言語によって文字の長さが異なるために起こる現象です。完璧なレイアウトを維持したい場合は、翻訳後にデザイナーやDTPオペレーターによる手作業での調整が別途必要になります。

機械翻訳の問題点まとめ

- 機械翻訳は文脈や背景を真に理解できず、専門用語や微妙な意味差を誤訳する品質リスクがある

- 誤訳は契約や安全マニュアルなどで重大なビジネス損害や事故を招く可能性がある

- 無料の機械翻訳は入力データを学習利用する場合があり、機密情報漏洩のセキュリティリスクがある

- 機械翻訳は結果に対して責任を負わず、損害は利用者側が全て負う責任リスクがある

- 社外向け公式文書や正確性が必須の翻訳はプロ翻訳会社へ依頼すべきである

- 社内利用で機密を含まず条件を守れば、情報収集や下訳などに機械翻訳を活用できる

- 機械翻訳を使う場合は法人向けセキュアツールと人による最終確認が必須である

- 翻訳会社選定は専門分野実績・品質管理体制・担当者の対応力を基準に行うべきである